「TAD-ME1」の衝撃再び。TAD最新ブックシェルフ「TAD-ME1TX」を国産プリメイン3機種で徹底試聴!

TADのブックシェルフスピーカー「TAD-ME1」の衝撃から9年。その艶やかな音色で世界を虜にした銘スピーカーの後継機となる「TAD-ME1TX」が、ついに誕生した。そのサウンドの実力を、アキュフェーズ、エソテリック、トライオードの3機種の“国産ハイエンドプリメイン”で徹底検証!

ブランドフィロソフィを体現する最小モデル

プロ用モニター、コンサートSR、劇場用など、様々なプロフェッショナルの現場で長年信頼を勝ち得てきたTAD。パイオニアのハイエンドブランドとして誕生し、プロジェクトが発足してから50年の節目を迎えた。2002年に登場したブランド初の民生向けスピーカー「TAD-M1」を皮切りに、2007年にはテクニカルオーディオデバイセズラボラトリーズ(以下、TADL)を設立し、本格的にコンシューマー用プロダクトを手掛けるようになった。

それから18年、スピーカーだけでなくアンプやプレーヤーなど、数多くの製品を世に送り出しているが、その製品群の中核をなすのが“Evolutionシリーズ”だ。

Evolutionシリーズは、フラグシップである“Referenceシリーズ”で培ってきたテクノロジーを基に、より広くTADならではのフィロソフィ=音源に込められた思いを正確に表現するため、新たな技術を盛り込み、先進性溢れるプロダクトへと仕上げられている。なかでも人気の高いモデルが現行ラインナップで最も小さな3ウェイ・ブックシェルフ型の「TAD-ME1」だ。

ドライバーユニットや筐体も一新

TAD-M1やTADL設立と同時に登場したフラグシップスピーカー「TAD-R1」から連綿と受け継がれてきた同軸構成CSTドライバーを核とした3ウェイ構造であり、世界的に評価されている上位のブックシェルフ型「TAD-CE1」で用いられた、キャビネットの両サイドにスリット状のバスレフポートを設けるBi-Directional ADSを取り入れ、まるでTAD-CE1をコンパクト化したかのような作りが特徴である。

このTAD-ME1も発売から10年弱経過し、他の上位スピーカーが次世代へ刷新された“TX”化される中、いよいよTAD-ME1もその流れに追随。この春「TAD-ME1TX」へと深化を果たした。

TAD-ME1TXと前世代のTAD-ME1を並べてみても、一見変化がないように感じるが、TAD-ME1からそのまま継承したのはTADのブランドロゴと、ターミナル端子だけだという。ドライバーユニットだけでなく、筐体のつくりも含め一新されているが、スペック的には横幅が3mm増えたことと、重量が1kg増したこと以外、数値に変わりがない。

エンクロージャーの内容積も変化がないそうだが、板厚を変更(バッフル・背面は30mmから25mm、天面と底板は20mmから25mm)するとともに背面端子部や天板、底板に補強ブレースを追加し、板共振をさらに制御することでSILENTエンクロージャーの完成度を高めたそうだ。

TAD-ME1TXでは“Reference TXシリーズ”のコンセプトを継承し、これまで以上に空間の再現性を向上させ、広がりや奥行き、高さ、空間のレイヤー表現といった要素をより高められるよう設計を改めたといい、先述したエンクロージャーの補強の他、ユニットの性能向上、ネットワークフィルターの設定の変更を実施。

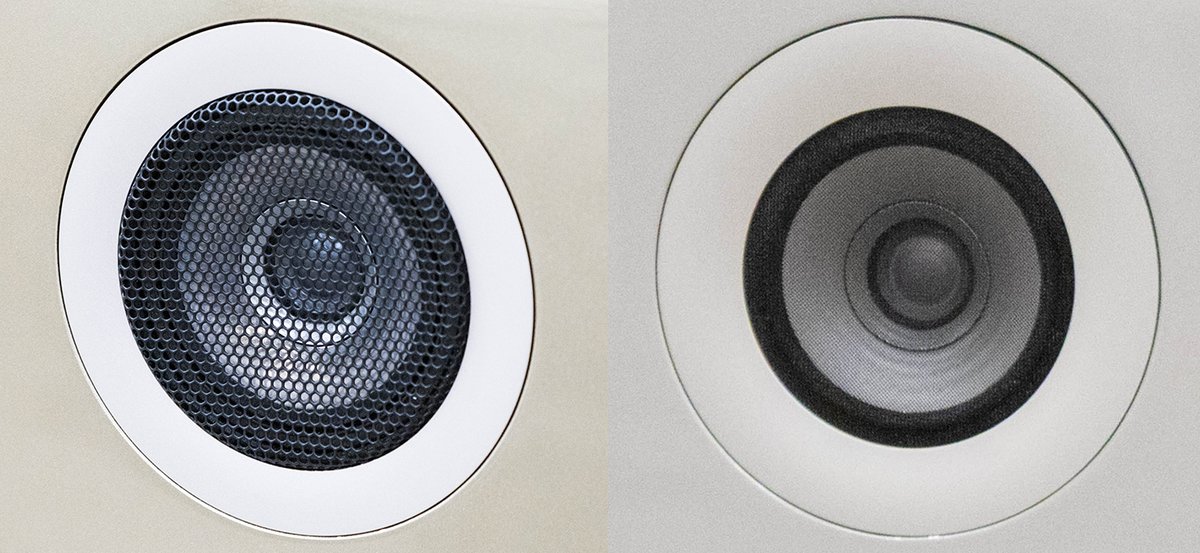

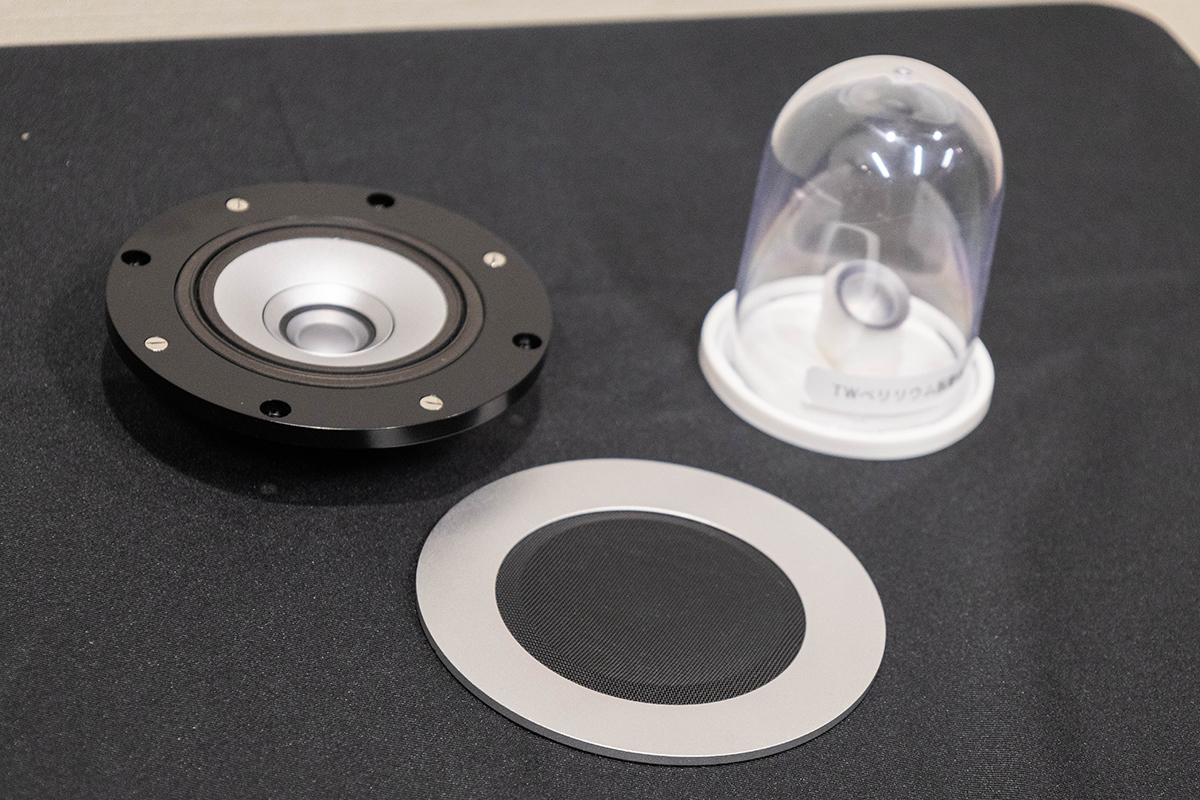

特に空間再現性に影響する点として、CSTドライバー周囲のトリムリング形状をミッドレンジ振動板から段差なく、スムーズにバッフル面へ繋げるものに変え、取り付け方法も改善したそうで、保護グリルも六角パンチング型からステンレス細線のメッシュ型へ変更し、透過性を上げている。こうしたCST周辺の形状変更やエンクロージャーの外郭形状変化によって、反射や回折がもたらす指向特性への悪影響が低減し、振幅特性と位相特性が変化したため、ネットワークの見直しを図り、一層スムーズな指向特性変化を実現したという。

9cm口径のCSTドライバーは、高域を担うベリリウム振動板採用2.5cmトゥイーターの製法を変更。従来は板素材から抜き出す鍛造タイプだったが、上位モデルと同じ真空蒸着法を新たに取り入れた。これによりさらに内部損失を高め、一層癖の少ないサウンドを獲得。また、ボイスコイルとの接合接着剤もより接着強度が強く高剛性なものに見直し、使用量を減らして振動系質量を低減。感度向上に繋げている。

形状に関してはコンピューター解析による最適化手法HSDOMによる設計を取り入れ、分割振動とピストンモーションの最適バランスを導き出すことで、前モデル同様60kHzまでの超高域再生を実現した。そして中域を担うミッドレンジはマグネシウム振動板表面を陽極酸化処理と塗装による複合処理によって、耐食性を強化するとともに軽量化も実施。加えて綿糸線の共振制御による低歪み化、新設計フレームによる強度向上とエアフローの強化も果たしている。

16cmウーファーはアラミド織布と異素材の不織布を個別に成形し貼り合わせることで強度、内部損失を高めるMACC振動板を採用。強度と内部損失を高め、理想的な振動特性を獲得したという。そしてボイスコイルには放熱性に優れる高強度のチタン製ボビンを取り入れ、優れたパワーリニアリティを実現。

磁束分布の対称性を高めるLDMC磁気回路についても漏れ磁束の最適化を図るため、各パーツの寸法を最適化。振動系の駆動力を向上させたほか、CSTドライバー同様にフレーム形状を見直し、強度の向上とエアフローの強化を両立させている。なお取り回し面での改善として、マグネットキャッチによるグリル取り付け機構を設けたことに加え、正面フレームの意匠も変更した。

ポート形状やキャビネットも再検討

本モデルの特徴でもある、両サイドパネル前後にスロットを設けたBi-Directional ADS構造は、前後の開口部に向け滑らかなホーン形状としたことで、効率よいポート駆動を実現。大振幅時のポートノイズ低減や低次の内部定在波が漏洩することを抑制し、レスポンス良くクリアな中低域再生に繋げている。

また、このスリットを構成する鋼板はデザインの他、厚みも1mm増やし、より強度を高めた5mm厚のものを採用。鋼板の共振を効果的に抑えるよう取り付けネジの位置も考慮し、その飛び出しも抑えてスッキリとした見栄えを実現させた。カラーリングは従来からのピアノブラック塗装の他、新たにシルバーホワイトを用意。全面鏡面仕上げも相まって、高級感ある装いをもたらしている。

今回のTAD-ME1TXの進化に合わせ、オプションの専用スタンドも「TAD-ST3TX」へとリニューアル。設置面積の極小化に加え、支柱裏の機構も省き、よりスマートな装いとしている。スタンド高さは1cm低くなった他、ボトムボードの貼り合わせ方法や支柱の取り付け方法も見直し、より強度の高い、制振性の優れた構造としているという。

国産ハイエンド・プリメインアンプと組み合わせ!

試聴ではまず前モデルと比較し、音質的にどのような進化を遂げたのかをチェック。駆動するアンプはアキュフェーズの純A級プリメインアンプ「E-800S」である。送り出しのプレーヤーはアキュフェーズ「DP-770」を用い、USB接続でAstell&Kern「SP3000」からのハイレゾ音源再生も試してみた。

TAD-ME1はTADのラインナップの中ではニュートラル軸から少し離れ、華やかで鮮度感の良いサウンドを聴かせてくれる印象を持つ。これは鍛造ベリリウムによるトゥイーター部がもたらす効果と思われるが、トレンドの高解像度指向、煌びやかな高域を求める層に対し、好意的に働いていた音色傾向でもあったはずだ。

これに対し、新しいTAD-ME1TXはより低重心で落ち着きの良いサウンド傾向で、分解能も高く、空間の広がりも一回り大きく感じられる。特に音場は上下方向の表現にも順応性が高く、浮き上がるトランペットソロの突き抜け感、爽快さは目を見張るものがあった。歪み感なく自然で伸び良い楽器の余韻は非常にスムーズで、音像の密度感、佇まいも安定感良く描いている。

SACD再生では諏訪内晶子『シベリウス&ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲』を聴いたが、ソロヴァイオリンの潤いを滑らかに引き出しつつ、躍動的でストレスのない、肩の力を抜いたような軽やかな旋律を聴かせてくれた。オーケストラも緻密に表現し、ホールトーンもクリアに見通せる。太鼓の響きも強弱も鮮明で、余韻の収束も早い。

小林研一郎指揮/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団『ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」』~バーバ・ヤーガの小屋では、個々のパートの分離の良さ、粒立ち細かく丁寧な弦パートの存在感、金管パートの開放的な浮き立ち感を過不足なく表現。大太鼓のアタックもキレ良くスピーディーで、細やかなニュアンス、スタジオ録音での空間性、残響感もリアルに感じられた。

DAP再生に切り替え、ハイレゾ音源も聴いてみたが、『Pure2』の冒頭、カウントのシームレスさ、ホーンセクションの浮き上がり感、音離れの良さに驚く。高域方向のエナジーも十分に引き出すが、うるさく感じないのも新たな真空蒸着方式のベリリウム・トゥイーターによる効果だろう。キックドラムやウッドベースは抑揚良くエネルギッシュで、ピアノも分離良く軽やかに反応。歪み感のない落ち着いたシンバルの響きも上品である。

丁「呼び声」のボーカルは厚みも適切であるが、息遣いの自然さ、口元のキレの良さもあり、伸び良く爽やかな質感で描き出す。ハープやアコギの弦は丁寧にトレースし、ストリングスとの分離の良さ、ナチュラルなハーモニーも鮮やかに表現。豊かに響くベースのコントロールも良く、コーラスワークのほぐれ感、音場の見通しの深さも確保している。

384kHz音源の秋山和慶指揮/日本センチュリー交響楽団『チャイコフスキー交響曲第4番』~第4楽章はステレオワンポイント収録であり、分解能が十分でない環境で聴くと、大音量のオーケストラが団子状になってしまう。しかしTAD-ME1TXでは抑揚良くスムーズな音運びに終始し、大太鼓のどっしりとした響きも分離良くクリアに再現。弱音パートの空間性のリアルさや、余韻の階調性の良さも際立っていた。キレ良く立ちあがる管弦楽器のニュアンスも緻密に追随し、シンバルの力強さ、透明感も見事であった。

ロックのTOTO『TAMBU』~Gift Of Faithは大口径キックドラムのエアー感を厚み良く捉えつつ、アタックの素早さも両立。ベースの伸びの良さ、エレキギターのかっちりとしたシャープなピッキングもコントラスト良く描き出す。同軸ならではの定位の良さもあり、ボーカルの口元もソリッドにセンターへ決まる。ボトムも適度に絞り、スムーズで滑らかな口元の動きが質感の良さに繋がっているようだ。

エソテリックはよりシャープでクール

次に国内ブランドの様々なプリメインアンプとの組み合わせを想定し、アキュフェーズと同じ半導体方式ながら、AB級動作のエソテリック「F-02」、そして根強い人気を持つ真空管方式としてトライオード「EVOLUTION MUSASHI」の2台を準備。TAD-ME1TXをそれぞれのアンプで聴いてみる。まずはF-02だ。

諏訪内晶子のソロヴァイオリンはよりシャープでクールな描写となり、全体的にキレ味の良いサウンド傾向となる。立ち上がりの鮮やかさ、生き生きとした弦の際立ちも印象的だ。オーケストラは変わらず分離良く、低域方向の引き締まりも良い。潤い良く清廉なハーモニーも上質で、高解像度でありながら朗らかできつさのないサウンドである。『展覧会の絵』も個々のパートの精緻で澄み切った旋律が爽やかに展開。抑揚のコントロール良く、大太鼓のアタックも素早く反応する。金管楽器の響きも伸びやかで、楽器ごとの分離、旋律の明瞭さも際立つ。

『チャイコフスキー交響曲第4番』は弦楽器パートの素早い動きやコシが太く低重心な管楽器パートを分離良くきめ細やかに描き切る。空間の広さ、余韻の鮮やかさも印象的で、ローエンドを太く押し出しつつも音場は滲まない。非常にスピードが早く、溌溂としたハーモニーが展開。TOTOのキックドラムも厚みは感じるものの、アタックのスピードは速く、軽やかに感じられる。全体的に落ち着き良く、エレキギターも芯が太く、低重心で安定感良く表現。ボーカルもしなやかで耳当たり良い。

丁「呼び声」はキレ良く軽快なボーカルのタッチと、タイトなアタックを利かせるリズム隊とのバランスが絶妙。透明度の高い滑らかなストリングス、ギターの質感も上品で、コーラスの分離も良い。『Pure2』のホーンセクションは爽やかに浮き上がり、落ち着き良いシンバルの響きやピアノのナチュラルなアタック感が落ち着きを生む。ウッドベースの胴鳴りは跳ね良く躍動的だ。

真空管アンプによる艶やかさも魅力

続いてはKT150のAB級プッシュプル構成の管球アンプ、「EVOLUTION MUSASHI」である。高域の艶っぽさ、華やかさが加わり、ある種TAD-ME1に近しい傾向の鳴り方だ。諏訪内晶子のソロヴァイオリンはハリ感をシャープにまとめ、輪郭をクールに描写。余韻は柔らかく、好対照である。オーケストラを近くに感じ、全体的にエネルギッシュで押し出しの良さが際立つ。

『展覧会の絵』は真空管ならではの弦楽器の艶やかさ、管楽器の華やかな響きが全体をリード。大太鼓の響きも豊かに張り出し、余韻は滑らかに広がる。シンバルも輝き良く、目の覚めるアタック感が力強い。『チャイコフスキー交響曲第4番』は艶良く滑らかな管弦楽器の旋律がエナジー良く際立ち、シンバルも鮮やかに煌く。実にゴージャスな表現である。

TOTOのキックドラムはファットな密度感、押し出しの豊かさを実感。エレキギターのリフもかき鳴らしの粒立ち、爽やかな倍音の表現を華やかに引き出す。ボーカルはソリッドな傾向で、ベースは硬質なアタック感によって引き締め良く描く。シンバルやピアノの響きもブライトで、明瞭度も高い。丁「呼び声」のボーカルやコーラスは厚み良く描かれ、口元はウェットな艶を放つ。ベースはリッチに押し出し、メリハリ良いグルーヴを創り出している。ストリングスやアコギの響きは煌びやかであり、分厚いリズムに埋もれず、明瞭に浮き上がる。

『Pure2』のリズム隊は幾分甘めに展開するが、ホーンセクションの跳ね良く鮮明に浮き上がる快活な表現が適度なキレ感を生み出す。ピアノやシンバルの響きは硬質だがコシも太く、余韻も華やかに展開し、爽快感がある。

TAD-ME1TXは前モデルと比べるとニュートラル基調にバランスにシフトしているが、TAD-ME1が持っていた音楽を明朗かつ色鮮やかに聴かせるエッセンスを適度に残し、両立している印象を持つ。3台の国産ブランド・プリメインアンプでの鳴らし込みでは、それぞれの手法の特徴、メーカーが目指すフィロソフィ、サウンド性を的確に引き出す、TADのモニターとしての出自を実感できた。

今回の進化でCSTドライバーの持つ同軸方式ならではの優れた空間表現、定位の正確さを3D的に引き延ばすことに成功しており、筐体サイズ以上に立体感のある音場を生み出してくれる。スピーカーの存在を忘れるような音離れの良さ、歪み感なくスムーズな音像の質感と、より正確となった立ち上がり・立ち下がりによる音場の透明感により、ハイレゾ音源の持つ空間性、解像度の良さも自然に引き立つ。

TAD-ME1TXは前モデル以上の完成度を誇るコンパクト3ウェイとして、並み居るライバル機にも引けを取らない、ハイエンドスピーカーとして生まれ変わった。昨今の様々な要因での価格上昇は致し方ないにせよ、国産ならではの実直できめ細やかな描写性、音源に忠実で正確な表現力を持つTADらしさを味わえる入門モデルとして、TAD-ME1TXはこの上ない最適な選択肢といえるだろう。

(提供:テクニカルオーディオデバイセスラボラトリーズ)