DDM方式採用の注目機

ついに登場した“弐号機”の実力とは − ラディウスのイヤホン上位機「W n°2」(ドブルベ ヌメロドゥ)徹底レビュー

“W”と書いて”ドブルベ”と読む、HP-TWF11R(レビュー記事)が登場した際の印象は鮮烈だった。

DDM方式と名付けられた独創的なドライバーユニットの技術的な面白さ。そこから生み出される音色の太さや音場の重厚さ。技術面でのアグレッシブな挑戦が見事に功を奏して、個性を備えた高音質が実現されていたのである。

そのドブルベの”弐号機”の試作品が公開されたのは、昨年春のヘッドホン祭でのこと。初号機から形状を大幅に変更し、高域側の解像感重視にシフトしたチューニングが記憶に残っている。

その”弐号機”の完成製品版が本機「W n°2」(ドブルベ ヌメロドゥ)(関連ニュース)だ。型番で言うと「HP-TWF21」。初代機のHP-TWF11Rよりも上の価格帯に設定され、初代機も併売される。待たされただけに期待も膨らむばかりだが、さて、その期待に応えてくれるのか。その内容と実力をチェックしていこう。

それにしても、このついつい発音してみたくなる製品名はもう「狙っている」としか思えないが、「ドブルベヌメロドゥ!」と連呼したくなる気持ちを抑えつつ、以下では両モデルを簡潔に区別するために、それぞれ「初号機」「弐号機」と表記する。

■幅広い製品群を展開するラディウス

まずはラディウス社について確認しておこう。ラディウスは古参Macユーザーにはおなじみのブランドだ。Apple出身者によって設立され、ディスプレイを含めたグラフィック系周辺機器においては、リーディングブランドと言える存在だった。

現在はかつての日本法人がそのブランドを受け継ぎ、幅広い製品を展開。その新展開の中にはオーディオも含まれ、iPod対応機器から真空管アンプまでをラインナップしている。そのラディウスの高音質イヤホン参入作品がドブルベ初号機だったわけだ。

■DDM方式を踏襲しながら筐体は全面刷新

では弐号機、ドブルベヌメロドゥの内容を紹介していこう。

何はさておきドブルベと言えば、Dual Diaphgram Matrix方式と名付けられたドライバーユニットが最大の特徴だ。ひとつのユニットの同軸上に、高域再生用の振動板とコイル、低域再生用の振動板とコイルのふたつをそれぞれ用意。広帯域に及ぶ再現性の充実を得る、独創的なドライバーユニットだ。

駆動用マグネットは共有するなどしてコンパクト化を図り、イヤホンサイズの中でマルチウェイ的な構成を、しかも自然な鳴りっぷりなどを得やすいダイナミック方式で実現したというのが、ドブルベの独創性であり強みだ。

ハウジングなど全体の形状は大幅に変更された、というよりまったくの別物。装着感と音質を、ともに高めることを狙った変更とのことだ。

初号機はイヤーピースを耳の穴に深めに押し込み、本体も耳の周りの窪みにぎゅっと押し込む装着感。きっちりフィットするため音質や遮音性の面での優位はあるが、長時間の装着では少し違和感を覚えることもあった。

弐号機は、ハウジング本体とケーブルを出す部分を分割したデザイン処理によって、耳に押し込む部分が小さくなり、イヤーピースの挿入も初号機より浅め。カナル型イヤホンの一般的な装着感に近づいたので、違和感を覚える方は少ないだろう。それでいてフィット感や遮音性も損なわれていない。

カラーリングは、初号機が朱に近い色合いだったのに対し、弐号機は漆をイメージしたという艶やかなブラック。アクセントのゴールドとの対比は蒔絵を意識しているとのことだ。文字要素は、初号機では型番などの細かな記載に加えて「radius」の刻印が目立っていたが、今回は「W」の一文字のみとシンプル。

ケーブルは引き続きナイロン皮膜。樹脂系の皮膜よりしなやかで、見た目も触り心地もよい。

■高域を浮かび上がらせる新たなチューニング

音質チューニングは、初号機よりも低音域を意図的に抑え、相対的に高音域側の印象を強めたとのこと。加えてハウジング内部の空間に余裕を持たせることで響きを引き出し、高音域をさらに浮かび上がらせているという。

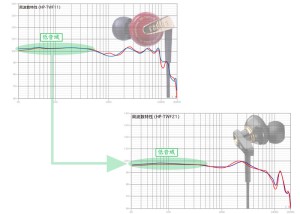

これは、バランスド・アーマチュア方式を聴き慣れたユーザーの一部から、初号機の低音があまりに充実し過ぎでは、という指摘があったことに応えたかたちだ。実際の測定でも、弐号機の周波数特性はバランスド・アーマチュア方式、しかもトリプル・ドライバー構成のハイエンド製品に近いフラットなものだという。

ただし、初号機のバランスが悪かったから改善したということではないことに注意したい。筆者としても、初号機の音がその方向性においては完成されていたために、弐号機では別の方向性を打ち出したと受け止めている。

■空間再現が豊かに。低音表現力の高さも踏襲

ではそのサウンドを聴いていく。

176.4kHz/24bit配信のピアノ・トリオ音源、Mathias Landaeus Trio「Opening」から。

まず全体的な印象として、空間性の豊かさに感心させられる。響きが自然に広がって空間を満たし、濃厚でありながらも不快な密集感は出さない、実に好ましい音場だ。ワンポイント録音ならではの純度、鮮度の高さも存分に感じられ、その場の空気まで想像させるような臨場感がある。

それぞれの音色だが、まずはピアノの、ぎらついた輝きではなく、艶のあるしっとりとした輝きに耳が向く。上質なピアノブラックを感じさせる音色である。タッチの抑揚の拾い方も見事で、フレーズは優しく滑らかに転がる。

低音側は初号機より控えられているとのことだが、しかし十分どころではなく、強力な低音と感じる。中低域を絶妙にシェイプした効果で、ウッドベースやドラムスの明瞭度は高まっており、アタックの瞬間のニュアンスなどは弐号機の方が見えやすい。続くボディの響きも適度に引き締めつつも充実しており、十分にドブルベらしい、初号機と共通の感触を残した低音と言える。

空間の見通しが良いことで、高域側の細やかなシンバルワークもより映える。音色はピアノと同様に落ち着きがあり、このあたりは初号機と共通の感触。最初に述べた空間性と合わせて、このような細部描写の緻密さも、総合的な臨場感、生々しさを高めてくれているポイントだ。

■ダイナミック型の利点と中高域のバランスの良さを両立

続いては48kHz/24bitの相対性理論「シンクロニシティーン」。

この音源のエレクトリック・ベースの感触は秀逸だ。文句なしに太いのだが緩く広がる太さではなく、いわゆる骨太だ。それでいてガチガチの硬さではなく、よく弾む音色である。フレーズの躍動感が素晴らしい。ダイナミック方式らしい鳴りっぷりや伸びやかさが存分に発揮されている。

やくしまるえつこ嬢の歌声は、再生環境によって鋭く刺さるように聴こえる場合もあればふわっと柔らかく聴こえる場合もある、厄介な素材だ。しかし本機では見事に後者で心地よい。豊かな倍音構成を想像させる複雑な歌声をこのように良好に再生できることは、本機の中高域側のバランスの良さを感じさせるポイントだ。

■初号機と弐号機の音を比べる

最後に初号機と弐号機を比べての印象をまとめておこう。

高域の落ち着いた音調と低域の充実は両者に共通するところで、ここが「ドブルベらしさ」と言える。低音については微妙にではあるが確かに、初号機の方は手綱を緩めて音色を広げる印象。

音場感は、弐号機が音場を広げた上で響きの成分をたっぷりと引き出すので、相対的に初号機はややソリッドな印象ではある。ただ弐号機と比べる以前は初号機の音場の広がりや厚みに不足を感じることはなかったので、初号機がその点で弱いというより、弐号機でのその方向への向上が著しいということだろう。

いずれにせよ、共通の感触もありつつ、両者の個性は確かに存在しており、併売されることもなるほどと頷かされる。

正直に言うと、初号機の音の完成度の高さからして、弐号機には期待と同時に不安もあった。しかしこの弐号機は、初号機とはチューニングを変えつつ、それを超える完成度を叩き出してきた。

ドブルベ ヌメロドゥの登場をもって、ラディウスの開発力、DDMユニットの実力の高さは、完全に証明されたと言ってよいだろう。

(高橋敦)

執筆者プロフィール

埼玉県浦和市(現さいたま市)出身。東洋大学哲学科中退後、パーソナルコンピュータ系の記事を中心にライターとしての活動を開始。現在はデジタルオーディオ及びビジュアル機器、Apple Macintosh、それらの周辺状況などに関する記事執筆を中心に活動する。また、ロック・ポップスを中心に、年代や国境を問わず様々な音楽を愛聴。その興味は演奏や録音の技術などにまで及び、オーディオ評に独自の視点を与えている。

DDM方式と名付けられた独創的なドライバーユニットの技術的な面白さ。そこから生み出される音色の太さや音場の重厚さ。技術面でのアグレッシブな挑戦が見事に功を奏して、個性を備えた高音質が実現されていたのである。

そのドブルベの”弐号機”の試作品が公開されたのは、昨年春のヘッドホン祭でのこと。初号機から形状を大幅に変更し、高域側の解像感重視にシフトしたチューニングが記憶に残っている。

その”弐号機”の完成製品版が本機「W n°2」(ドブルベ ヌメロドゥ)(関連ニュース)だ。型番で言うと「HP-TWF21」。初代機のHP-TWF11Rよりも上の価格帯に設定され、初代機も併売される。待たされただけに期待も膨らむばかりだが、さて、その期待に応えてくれるのか。その内容と実力をチェックしていこう。

それにしても、このついつい発音してみたくなる製品名はもう「狙っている」としか思えないが、「ドブルベヌメロドゥ!」と連呼したくなる気持ちを抑えつつ、以下では両モデルを簡潔に区別するために、それぞれ「初号機」「弐号機」と表記する。

■幅広い製品群を展開するラディウス

まずはラディウス社について確認しておこう。ラディウスは古参Macユーザーにはおなじみのブランドだ。Apple出身者によって設立され、ディスプレイを含めたグラフィック系周辺機器においては、リーディングブランドと言える存在だった。

現在はかつての日本法人がそのブランドを受け継ぎ、幅広い製品を展開。その新展開の中にはオーディオも含まれ、iPod対応機器から真空管アンプまでをラインナップしている。そのラディウスの高音質イヤホン参入作品がドブルベ初号機だったわけだ。

■DDM方式を踏襲しながら筐体は全面刷新

では弐号機、ドブルベヌメロドゥの内容を紹介していこう。

何はさておきドブルベと言えば、Dual Diaphgram Matrix方式と名付けられたドライバーユニットが最大の特徴だ。ひとつのユニットの同軸上に、高域再生用の振動板とコイル、低域再生用の振動板とコイルのふたつをそれぞれ用意。広帯域に及ぶ再現性の充実を得る、独創的なドライバーユニットだ。

駆動用マグネットは共有するなどしてコンパクト化を図り、イヤホンサイズの中でマルチウェイ的な構成を、しかも自然な鳴りっぷりなどを得やすいダイナミック方式で実現したというのが、ドブルベの独創性であり強みだ。

ハウジングなど全体の形状は大幅に変更された、というよりまったくの別物。装着感と音質を、ともに高めることを狙った変更とのことだ。

初号機はイヤーピースを耳の穴に深めに押し込み、本体も耳の周りの窪みにぎゅっと押し込む装着感。きっちりフィットするため音質や遮音性の面での優位はあるが、長時間の装着では少し違和感を覚えることもあった。

弐号機は、ハウジング本体とケーブルを出す部分を分割したデザイン処理によって、耳に押し込む部分が小さくなり、イヤーピースの挿入も初号機より浅め。カナル型イヤホンの一般的な装着感に近づいたので、違和感を覚える方は少ないだろう。それでいてフィット感や遮音性も損なわれていない。

カラーリングは、初号機が朱に近い色合いだったのに対し、弐号機は漆をイメージしたという艶やかなブラック。アクセントのゴールドとの対比は蒔絵を意識しているとのことだ。文字要素は、初号機では型番などの細かな記載に加えて「radius」の刻印が目立っていたが、今回は「W」の一文字のみとシンプル。

ケーブルは引き続きナイロン皮膜。樹脂系の皮膜よりしなやかで、見た目も触り心地もよい。

■高域を浮かび上がらせる新たなチューニング

音質チューニングは、初号機よりも低音域を意図的に抑え、相対的に高音域側の印象を強めたとのこと。加えてハウジング内部の空間に余裕を持たせることで響きを引き出し、高音域をさらに浮かび上がらせているという。

これは、バランスド・アーマチュア方式を聴き慣れたユーザーの一部から、初号機の低音があまりに充実し過ぎでは、という指摘があったことに応えたかたちだ。実際の測定でも、弐号機の周波数特性はバランスド・アーマチュア方式、しかもトリプル・ドライバー構成のハイエンド製品に近いフラットなものだという。

ただし、初号機のバランスが悪かったから改善したということではないことに注意したい。筆者としても、初号機の音がその方向性においては完成されていたために、弐号機では別の方向性を打ち出したと受け止めている。

■空間再現が豊かに。低音表現力の高さも踏襲

ではそのサウンドを聴いていく。

176.4kHz/24bit配信のピアノ・トリオ音源、Mathias Landaeus Trio「Opening」から。

まず全体的な印象として、空間性の豊かさに感心させられる。響きが自然に広がって空間を満たし、濃厚でありながらも不快な密集感は出さない、実に好ましい音場だ。ワンポイント録音ならではの純度、鮮度の高さも存分に感じられ、その場の空気まで想像させるような臨場感がある。

それぞれの音色だが、まずはピアノの、ぎらついた輝きではなく、艶のあるしっとりとした輝きに耳が向く。上質なピアノブラックを感じさせる音色である。タッチの抑揚の拾い方も見事で、フレーズは優しく滑らかに転がる。

低音側は初号機より控えられているとのことだが、しかし十分どころではなく、強力な低音と感じる。中低域を絶妙にシェイプした効果で、ウッドベースやドラムスの明瞭度は高まっており、アタックの瞬間のニュアンスなどは弐号機の方が見えやすい。続くボディの響きも適度に引き締めつつも充実しており、十分にドブルベらしい、初号機と共通の感触を残した低音と言える。

空間の見通しが良いことで、高域側の細やかなシンバルワークもより映える。音色はピアノと同様に落ち着きがあり、このあたりは初号機と共通の感触。最初に述べた空間性と合わせて、このような細部描写の緻密さも、総合的な臨場感、生々しさを高めてくれているポイントだ。

■ダイナミック型の利点と中高域のバランスの良さを両立

続いては48kHz/24bitの相対性理論「シンクロニシティーン」。

この音源のエレクトリック・ベースの感触は秀逸だ。文句なしに太いのだが緩く広がる太さではなく、いわゆる骨太だ。それでいてガチガチの硬さではなく、よく弾む音色である。フレーズの躍動感が素晴らしい。ダイナミック方式らしい鳴りっぷりや伸びやかさが存分に発揮されている。

やくしまるえつこ嬢の歌声は、再生環境によって鋭く刺さるように聴こえる場合もあればふわっと柔らかく聴こえる場合もある、厄介な素材だ。しかし本機では見事に後者で心地よい。豊かな倍音構成を想像させる複雑な歌声をこのように良好に再生できることは、本機の中高域側のバランスの良さを感じさせるポイントだ。

■初号機と弐号機の音を比べる

最後に初号機と弐号機を比べての印象をまとめておこう。

高域の落ち着いた音調と低域の充実は両者に共通するところで、ここが「ドブルベらしさ」と言える。低音については微妙にではあるが確かに、初号機の方は手綱を緩めて音色を広げる印象。

音場感は、弐号機が音場を広げた上で響きの成分をたっぷりと引き出すので、相対的に初号機はややソリッドな印象ではある。ただ弐号機と比べる以前は初号機の音場の広がりや厚みに不足を感じることはなかったので、初号機がその点で弱いというより、弐号機でのその方向への向上が著しいということだろう。

いずれにせよ、共通の感触もありつつ、両者の個性は確かに存在しており、併売されることもなるほどと頷かされる。

正直に言うと、初号機の音の完成度の高さからして、弐号機には期待と同時に不安もあった。しかしこの弐号機は、初号機とはチューニングを変えつつ、それを超える完成度を叩き出してきた。

ドブルベ ヌメロドゥの登場をもって、ラディウスの開発力、DDMユニットの実力の高さは、完全に証明されたと言ってよいだろう。

(高橋敦)

執筆者プロフィール

埼玉県浦和市(現さいたま市)出身。東洋大学哲学科中退後、パーソナルコンピュータ系の記事を中心にライターとしての活動を開始。現在はデジタルオーディオ及びビジュアル機器、Apple Macintosh、それらの周辺状況などに関する記事執筆を中心に活動する。また、ロック・ポップスを中心に、年代や国境を問わず様々な音楽を愛聴。その興味は演奏や録音の技術などにまで及び、オーディオ評に独自の視点を与えている。