公開日 2022/05/02 19:14

3cmから1.7kmまですべてにピントが合った写真を撮れるレンズを開発。三葉虫の眼から着想【Gadget Gate】

写真版 “ウォーリーを探せ” も作れそう

米国立標準技術研究所(NIST)の研究者らが、3cmから1.7kmの距離のどこにでもフォーカスを合わせられるカメラレンズを開発したと発表した。このレンズは通常のものとは異なり、約5億年前に生息していた三葉虫の一種が持っていた、特殊な眼の構造からヒントを得ている。

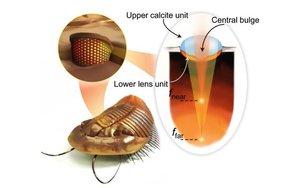

一般的な三葉虫は、単一の眼が無数に集まってできた複眼と呼ばれる構造により、いわゆるレンズ部分と視覚細胞が1対1でつながっていたと考えられている。これは、現在の昆虫にも見られるしくみだ。

しかし、Dalmanitina socialisと呼ばれる種の三葉虫は、視覚系全体に二重レンズ構造を持ち、表面側のレンズは中央部の膨らみにより第二の焦点を得られていたことがわかった。つまり、この種は近くにいる獲物を見ると同時に、遠くで動く天敵もはっきりと視界にとらえることができたようなのだ。

NISTの研究チームは、この構造を「ライトフィールドカメラ」と呼ばれる特殊なカメラに応用できないかと考えた。ライトフィールドカメラは通常のデジタルカメラとは異なり、複眼のように多数のマイクロレンズを使用して、1度の撮影で色と輝度だけでなく、センサーに入る光の方向もまとめて記録し、ソフトウェアによって後から遠近のフォーカスや、被写界深度などを変更できる機能を備えている。

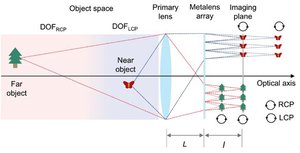

このライトフィールドカメラに対して、Dalmanitina socialisの眼のような二重レンズ構造を取り込むため、研究者らは平らなガラスの表面に、メタレンズと称するレンズアレイを形成した。このレンズアレイは、数百万からなる二酸化チタンでできたナノスケールの直方体、ナノピラーで構成され、個々の形状と向きによってメタレンズ全体として、マクロレンズと望遠レンズ両方の機能を果たすような集光効果をもたらすものだ。

さらにこのナノピラーメタレンズは、光波において電場の向きが異なる左円偏光と右円偏光の2種類の光で異なる方向に光を曲げるため、研究者は2つの焦点を効果的に扱えることになる。ただし単一のセンサーでは、このうち1つからしか合焦した画像をキャプチャーすることしかできない。

そこで研究者は、ナノピラーメタレンズの配置に偏光も取り入れ、光の一部をマクロレンズのような近い焦点に別の一部を望遠レンズのような遠い焦点に合わせ、これによって都合4つの焦点を得られるようにした。そして、望遠側の左偏光の焦点とマクロ側の右偏光の焦点をまったく同じ平面に調整することで、空間分解能を失わず、単一のライトフィールドセンサーで記録可能としたのだ。

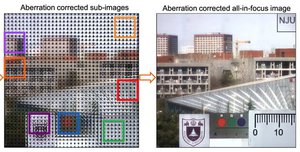

研究チームは、近点がわずか3cm、遠点が1.7kmに設定された39×39のメタレンズアレイを設計し、さらにこの合計1,521個のメタレンズから得た収差をすべて補正するため、マルチスケール畳み込みニューラルネットワークを使用した画像再構成ソフトウェアを構築した。

そして、このカメラを使って撮影したデータをソフトウェアで処理することで、3cmから1.7kmまでの間のすべてにおいてピントがくっきりと合い、さらに収差もないという、これまでにはなかった被写界深度の画像が生成できたという。

今回開発されたメタレンズは、画像の解像度を犠牲にすることなく集光性能を向上させられる。さらに収差を自動的に補正するため、誤差の許容度が高いと研究者は述べており、この技術を使ったライトフィールドカメラを作るのは、技術的にはそれほど難しくないとしている。

ライトフィールドカメラは、いまから10年程前にLytroが消費者向け製品を発表し、撮影してからピント合わせができるとして注目を浴びたものの、第二世代機となるILLUMを2014年に発売したのち、2017年にその開発を終了している。今回の研究成果で、ふたたびライトフィールドカメラが我々の目の前に登場するとは考えにくいが、その技術がなにか特定の用途で活用されることはあるかもしれない。

Source:Nature Communications

via:Phys.org

※テック/ガジェット系メディア「Gadget Gate」を近日中にローンチ予定です。本稿は、そのプレバージョンの記事として掲載しています。

一般的な三葉虫は、単一の眼が無数に集まってできた複眼と呼ばれる構造により、いわゆるレンズ部分と視覚細胞が1対1でつながっていたと考えられている。これは、現在の昆虫にも見られるしくみだ。

しかし、Dalmanitina socialisと呼ばれる種の三葉虫は、視覚系全体に二重レンズ構造を持ち、表面側のレンズは中央部の膨らみにより第二の焦点を得られていたことがわかった。つまり、この種は近くにいる獲物を見ると同時に、遠くで動く天敵もはっきりと視界にとらえることができたようなのだ。

NISTの研究チームは、この構造を「ライトフィールドカメラ」と呼ばれる特殊なカメラに応用できないかと考えた。ライトフィールドカメラは通常のデジタルカメラとは異なり、複眼のように多数のマイクロレンズを使用して、1度の撮影で色と輝度だけでなく、センサーに入る光の方向もまとめて記録し、ソフトウェアによって後から遠近のフォーカスや、被写界深度などを変更できる機能を備えている。

このライトフィールドカメラに対して、Dalmanitina socialisの眼のような二重レンズ構造を取り込むため、研究者らは平らなガラスの表面に、メタレンズと称するレンズアレイを形成した。このレンズアレイは、数百万からなる二酸化チタンでできたナノスケールの直方体、ナノピラーで構成され、個々の形状と向きによってメタレンズ全体として、マクロレンズと望遠レンズ両方の機能を果たすような集光効果をもたらすものだ。

さらにこのナノピラーメタレンズは、光波において電場の向きが異なる左円偏光と右円偏光の2種類の光で異なる方向に光を曲げるため、研究者は2つの焦点を効果的に扱えることになる。ただし単一のセンサーでは、このうち1つからしか合焦した画像をキャプチャーすることしかできない。

そこで研究者は、ナノピラーメタレンズの配置に偏光も取り入れ、光の一部をマクロレンズのような近い焦点に別の一部を望遠レンズのような遠い焦点に合わせ、これによって都合4つの焦点を得られるようにした。そして、望遠側の左偏光の焦点とマクロ側の右偏光の焦点をまったく同じ平面に調整することで、空間分解能を失わず、単一のライトフィールドセンサーで記録可能としたのだ。

研究チームは、近点がわずか3cm、遠点が1.7kmに設定された39×39のメタレンズアレイを設計し、さらにこの合計1,521個のメタレンズから得た収差をすべて補正するため、マルチスケール畳み込みニューラルネットワークを使用した画像再構成ソフトウェアを構築した。

そして、このカメラを使って撮影したデータをソフトウェアで処理することで、3cmから1.7kmまでの間のすべてにおいてピントがくっきりと合い、さらに収差もないという、これまでにはなかった被写界深度の画像が生成できたという。

今回開発されたメタレンズは、画像の解像度を犠牲にすることなく集光性能を向上させられる。さらに収差を自動的に補正するため、誤差の許容度が高いと研究者は述べており、この技術を使ったライトフィールドカメラを作るのは、技術的にはそれほど難しくないとしている。

ライトフィールドカメラは、いまから10年程前にLytroが消費者向け製品を発表し、撮影してからピント合わせができるとして注目を浴びたものの、第二世代機となるILLUMを2014年に発売したのち、2017年にその開発を終了している。今回の研究成果で、ふたたびライトフィールドカメラが我々の目の前に登場するとは考えにくいが、その技術がなにか特定の用途で活用されることはあるかもしれない。

Source:Nature Communications

via:Phys.org

※テック/ガジェット系メディア「Gadget Gate」を近日中にローンチ予定です。本稿は、そのプレバージョンの記事として掲載しています。