HOME > ���r���[ > �R���v�����~�b�^�[���g��Ȃ��A�O�ꂵ���g���������`�h�B�u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�̃}�X�^�����O�����K�˂�

SACD�n�C�u���b�h�Ղƃn�C���]�z�M��4/23�Ƀ����[�X

�R���v�����~�b�^�[���g��Ȃ��A�O�ꂵ���g���������`�h�B�u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�̃}�X�^�����O�����K�˂�

�N���V�b�N���y���[�x���u�A�[���A���t�B�j�v���A�O��I�Ɂg���h�u���ȁu�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�𗧂��グ���B�����̂��̂����A���ɘ^��A�R���v���b�T�[�A���~�b�^�[�Ȃǂ͈�؎g�킸�A�~�L�V���O��}�X�^�����O�̓R���N���[�g�E�o�b�N���[�h�z�[����݂������L��Đ�����������X�^�W�I�ōs���B��1�e��i�͗щp�N�w�p�NTHE ��m�i���������j�x�A������Ђ߁w�A���}�x��2�^�C�g���ł���B���̃}�X�^�����O�����K�˂����|�[�g�����͂����悤�B

�щp�N�̘a���ۂ̒ቹ���X��A�G�l���M�[���h�����Ă���悤�ȋC���ɋV�����B���a1m�ȏ������呾�ۂ�7�A���сA�y�鉉�t�͐��܂����B

�����͐Â��ȋC�i���Y�����A��t�R�ɂ���H�J�X�^�W�I�ł���B�t�R��p�@����C�ݐ��̓��H�����A�}�ȍ⓹��o��������ɂ���B���y���[�x���u�A�[���A���t�B�j�v���܂��Ȃ��f�r���[������u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�̃}�X�^�����O���ꂾ�B�g���h�u���ȃI�[�f�B�I�t�@���Ƀt�H�[�J�X�����V���[�Y�𐧍쒆�Ȃ̂ł���B

�u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�v�V���[�Y�́u���������`�v���|���V�[�Ƃ��āA���t�Ƃ̉������̂܂܃��A���Ɏ��^���邱�Ƃɂ�������Ă���B�R���v���b�T�[�A���~�b�^�[�Ȃǂ͈�؎g�킸�A�}�C�N�Z�b�e�B���O�ɂ��œK�ȉ������s���Ă���B�u�d�C�I�ȃG�t�F�N�^�[��ʉ߂�����Ɖ��̏��x���ቺ������A����������v�ƍl���Ă��邩�炾�B����Ȃ�������`���邱�Ƃ��ړI���B

����ȃA���o���̐���ɒ��킵�Ă���̂��A�A�[���A���t�B�j����ɂ��镐���q�����ł���B�������Ƃ͂ǂ�Ȑl���Ȃ̂��B���Ƃ��ƃ\�j�[�E�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�ŗm�y�N���V�b�N�̃v���f���[�T�[�����Ă����ǂ�������閼�l�B2017�N�ɑގЂ��A���̌�Ɨ����ėt�R�ɈڏZ���A�[���A���t�B�j�̑�\�ɏA�C�����B�v���f���[�T�[�ł���A���R�[�f�B���O����~�L�V���O�A�}�X�^�����O�܂ł��Ȃ��G���W�j�A�ł���B����܂ŃN�I���e�B�̍����N���V�b�N���y��SACD/CD�𑽐����삵�Ă����B���[�x�����́u�i���̌|�p�v�Ƃ����Ӗ��̃t�����X��ł���B

�u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�̓\�j�[�~���[�W�b�N����ɕ��������肪�����u�X�[�p�[�E�T�E���h�E�A�h�x���`���[�v�V���[�Y�̃X�s���b�g���p���A�ŐV�s�̃f�W�^���Z�p���g���A���킷����ł���B�������̉��߂Ă������͂����ɂ������B

�I�[�f�B�I�ɂ͉��y��S�n�悭�y���މ��y�t�@���ƁA����ŃI�[�f�B�I�̉��̃��A���e�B��O��Nj�������}�j�A�����݂���B�ǂ̂悤�ɂ�����ō��̉��������ł���̂��B����ȃ}�j�A�̗v�]�ɓ�����ׂ���i����肽���B

�������̃��A���ȃT�E���h��Nj�����p���ɋ��������̂��A�t�R�ŏH�J�X�^�W�I���^�c����ɓ� �Ă���ł���B���̕��������ȉ��}�j�A�ŁA�X�^�W�I�͉��d���̕����Ƀ��t�H�[�����ꂽ���̂ł���B

�X�^�W�I�ɓ���ƁA�����ɂ̓t�H�X�e�N�X��20cm���a�t�������W�ɁA�z�[���^�̃X�[�p�[�g�D�C�[�^�[���悹�č\�������V���v���ȃX�s�[�J�[��������B�ꌩ�ӂ���2�E�F�C�\���Ǝv�����A���ꂪ�����ׂ��ɓ�����̌�����̉��o�b�N���[�h�E �z�[���X�s�[�J�[�ł������B�̃L���r�l�b�g����z�[���͏����q�����Ă���A�����R���N���[�g�ō��������́A4.3���̒����B�܂�Ȃ����ď������Ă���B�o���͏��ʂɂ���B

�ǂɂ�������g�A�o�b�N���[�h�E�R���N���[�g�z�[���X�s�[�J�[���������B�ǂɖ��ߍ��ނ悤�ɐݒu���ꂽ�X�s�[�J�[�L���r�l�b�g��5m�̃R���N���[�g�z�[�����ǂ̗��Ōq���Ă���A�ʂ�`���Ă���B�o���͕Ǐ���ɐ݂����Ă���B�܂�A�Ǝ��̂��R���N���[�g�z�[���ɂȂ��Ă���̂ł���B

�щp�N�̘a���ۂ��Đ�����ƁA20cm�t�������W�̕s���͐�����B���ꂪ�`���̈�ۂɋL�������̂��B�a���ۂ̓{���̂悤�ȏd�ቹ�����܂����B���Ղȋ����ƂȂ��Ă���B�C���͂ƂĂ��Ȃ��B

���j�^�[�X�s�[�J�[�̈З͔͂��[�ł͂Ȃ������B�H�J�X�^�W�I�ɂ͉��t�������t�Ƃ��{�l���K��A�[���̃T�E���h�Ɋ��������Ƃ����B��������͍ŏI�i�K�̃}�X�^�����O�Ń`�F�b�N�Ɏg���āA���̕\���̓������m�F���Ă����B

�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y��1�e�́A�щp�N��i�̂ق��A�\�v���m�̎�̉��e ��ƃN���V�b�N�M�^�[�͖̉�q���̃��j�b�g�u������Ђ߁v�ɂ��f���I��i�w�A���}�x�������[�X�����B�u�X�J�{���[�E �t�F�A�v�Ȃǐ��E�̖���15�Ȃ����^�B���R�ɉ̂��\�v���m�Ɛ������ꂽ�M�^�[�̐��������݂閼�Ղ��B

���̃A���o���́A�S�ȓ����ȁA�������e��2���g�Ƃ����ٗ�̍�i���B���������Ŏ��^����Ă��鉹�����A�~�b�N�X�_�E���ʼn����̃A�v���[�`��ς���A��B��������Ƃ���A���H�[�J���̉��e�ƁA�M�^�[�͖̉�̈ӌ����ʂꂽ�B�o���̂������̋�������A2���g�ŏo�����ƂɂȂ����Ƃ����킯���B�Е��̓N���V�b�N���y�ō̗p����邱�Ƃ̑����~�L�V���O�̎�@���̂�A�����Е��̓|�s�����[���y�Ŏg�����@���̂��Ă���Ƃ����B�~�L�V���O�̎�@�͑S���Ⴄ���A�Ȃ�ׂ��������ɂȂ�悤�ɕ��S�����Ƃ����B

�����I�ɂ͂ǂ�����D��Ă��邪�A�u�X�J�{���[�E�t�F�A�v���ƁA�Е��̓��H�[�J���̃j���A���X����ώ��R�ŃM�^�[�̗]�C�����ߍׂ����B�����Е��͍ŋ߂̍�����CD�ɂ���p�^�[���ŁA�����ŃR���g���X�g�̍����A�֊s�̂͂����肵���V���[�v�ȃT�E���h�ł���B

���ꂾ�������C�h�ȃ_�C�i�~�b�N�����W�̉����ƃR���v���b�T�[��~�b�^�[���g��Ȃ��Ɠ��R���x���I�ɓ���Ȃ��̂����A�������ɂ��ƃs�R�b���x���ʼn��\���Ԃ������Ď���͂Ŕg�`�������Ă���Ƃ̂��ƁB�R���v���b�T�[��~�b�^�[��ʂ����Ƃ��ȒP�����A�ǂ�ȂɗD�G�ȃG�t�F�N�^�[���g���Ă��ǂ����Ă������I�Ɏ�������̂������̂ŁA���̂悤�ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃ������B

�I�[�f�B�I�͏\�l������\�ʂ�̗��z������ƍl���Ă���B�M�҂͐��i�]���œƎ��̎��_�Ő�Ε]�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���āACD���w�������ǎ҂͂ǂ���ɌR�z���グ��̂��B���̃V���[�Y�ł́A����Ȏ����I�A�����I�Ȏ�̐��E����Ă��Ă����悤���B

�Ȃ��A���V���[�Y�̘^���͑S��DSD11.2MHz�A�ҏW��352.8kHz/32bit Float�ōs���Ă���A�p�b�P�[�W�Ƃ��Ă�SACD�n�C�u���b�h�Ղɂă����[�X����B����ɁA�n�C���]���܂�7�t�H�[�}�b�g�ɂĔz�M���s���B

1980�N����2000�N��ɂ́ACD�I�[�f�B�I�Ɋ��҂����u���}�j�A�v�ɃA�i���O�ł͏o���Ȃ��\�����Ă����A���o�����o�ꂵ�Ă����B�o�X�}�����o�A�p�[�J�b�V�����A�`�F���A�R���g���o�X�B�I�[�f�B�I�̃`�F�b�N�ɂ��d���B

�A�[���A���t�B�j�́u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�ɑ傢�Ɋ��҂������̂́A�������̃|���V�[�ł���m���E�R���v���b�T�[�ɂ�鉹�ł���B���Ђ��̉\�������ė~�����B

���Photo by �N�����c

�y�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y��1�e 4��23�������z

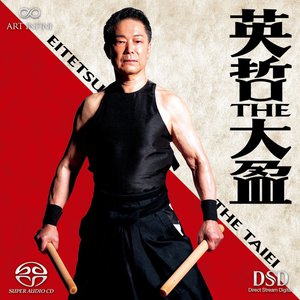

�щp�N�w�p�NTHE ��m�i���������j�x

MECO-1084 3,850�~�i�ō��j

SACD �n�C�u���b�h��

DSD11.2MHz�APCM384KHz/24bit �ȉ��S7�t�H�[�}�b�g�ɂĔz�M

�A�[���A���t�B�j

�щp�N�i���ہA�́j�A�p�N���_�̉�F��c�G��Y�E�͂��݂����E�c�㐽�E�җS�E����E�ؑ��D��i���ہA�́AⵁA�}�����o�j�A���ɋM���i�\�ǁj�A�������R�i�ڔ��j

�a���ۂ��h�h���A�J���J���ƒ@��������A�吨�œ����ɖ炷�n�����̂悤�ȉ��܂ő��ʂȕ\������^�B�a���ہ��ł��̂ق��A�ڔ��Ȃǂ̐����������^����A�I�[�f�B�I�V�X�e����A���̃Z�b�e�B���O�������ɂ���|�������ł�����B���n�E�S���ۍ��A�ۓ��̑n�݂Ɋւ�萢�E�Ŋ��Ă����a���ۂ̑��l�ҁE�щp�N���A�p�N���_�̉�𗦂��ĉ��t�����Ӑg�̏W�听

������Ђ߁w�A���}�x

MECO-1085�@ 3,850�~�i�ō��j

SACD�n�C�u���b�h�Ձi2���g�j

DSD11.2MHz�APCM384KHz/24bit �ȉ��S7�t�H�[�}�b�g�ɂĔz�M

�A�[���A���t�B�j

���e ��i�\�v���m�j�A�͖�q���i�N���V�b�N�M�^�[�j

�u�X�J�{���[�E�t�F�A�i�p�����w�j�v�A�u�f�X�y���[�h�iG.�t���C�AD.�w�����[�j�v�A�u���͈��Ŏ��ɂ����Ă���iJ.B. �������j�v�Ȃlji���p����Ă������E�̖��ȁA�Êy�܂ł����^�B������悤�ȃ\�v���m�Ƒ@�ׂȃM�^�[���L����ԂɍL������������y�B���ꃌ�R�[�f�B���O�̃}�X�^�[����قȂ�~�L�V���O�i���e�}�C�N�̃o�����X�≹�������邱��)���s����2���g�BCD�u�b�N���b�g�ɂ͈قȂ�~�L�V���O�ɑ���QR�`���̃A���P�[�g�����������B1���g�ʏ퉿�i�Ɠ������ʉ��i�ł̃����[�X�B

���S��DSD11.2MHz�^���A352.8kHz/32bit float�ɂĕҏW

�{�L�����w�G���EAudio Accessory vol.196�x����̓]�ڂł�

���y��G�l���M�[�A�a���ۂ̒ቹ�ɋV

�щp�N�̘a���ۂ̒ቹ���X��A�G�l���M�[���h�����Ă���悤�ȋC���ɋV�����B���a1m�ȏ������呾�ۂ�7�A���сA�y�鉉�t�͐��܂����B

�����͐Â��ȋC�i���Y�����A��t�R�ɂ���H�J�X�^�W�I�ł���B�t�R��p�@����C�ݐ��̓��H�����A�}�ȍ⓹��o��������ɂ���B���y���[�x���u�A�[���A���t�B�j�v���܂��Ȃ��f�r���[������u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�̃}�X�^�����O���ꂾ�B�g���h�u���ȃI�[�f�B�I�t�@���Ƀt�H�[�J�X�����V���[�Y�𐧍쒆�Ȃ̂ł���B

�u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�v�V���[�Y�́u���������`�v���|���V�[�Ƃ��āA���t�Ƃ̉������̂܂܃��A���Ɏ��^���邱�Ƃɂ�������Ă���B�R���v���b�T�[�A���~�b�^�[�Ȃǂ͈�؎g�킸�A�}�C�N�Z�b�e�B���O�ɂ��œK�ȉ������s���Ă���B�u�d�C�I�ȃG�t�F�N�^�[��ʉ߂�����Ɖ��̏��x���ቺ������A����������v�ƍl���Ă��邩�炾�B����Ȃ�������`���邱�Ƃ��ړI���B

����ȃA���o���̐���ɒ��킵�Ă���̂��A�A�[���A���t�B�j����ɂ��镐���q�����ł���B�������Ƃ͂ǂ�Ȑl���Ȃ̂��B���Ƃ��ƃ\�j�[�E�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�ŗm�y�N���V�b�N�̃v���f���[�T�[�����Ă����ǂ�������閼�l�B2017�N�ɑގЂ��A���̌�Ɨ����ėt�R�ɈڏZ���A�[���A���t�B�j�̑�\�ɏA�C�����B�v���f���[�T�[�ł���A���R�[�f�B���O����~�L�V���O�A�}�X�^�����O�܂ł��Ȃ��G���W�j�A�ł���B����܂ŃN�I���e�B�̍����N���V�b�N���y��SACD/CD�𑽐����삵�Ă����B���[�x�����́u�i���̌|�p�v�Ƃ����Ӗ��̃t�����X��ł���B

�u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�̓\�j�[�~���[�W�b�N����ɕ��������肪�����u�X�[�p�[�E�T�E���h�E�A�h�x���`���[�v�V���[�Y�̃X�s���b�g���p���A�ŐV�s�̃f�W�^���Z�p���g���A���킷����ł���B�������̉��߂Ă������͂����ɂ������B

�I�[�f�B�I�ɂ͉��y��S�n�悭�y���މ��y�t�@���ƁA����ŃI�[�f�B�I�̉��̃��A���e�B��O��Nj�������}�j�A�����݂���B�ǂ̂悤�ɂ�����ō��̉��������ł���̂��B����ȃ}�j�A�̗v�]�ɓ�����ׂ���i����肽���B

�������̃��A���ȃT�E���h��Nj�����p���ɋ��������̂��A�t�R�ŏH�J�X�^�W�I���^�c����ɓ� �Ă���ł���B���̕��������ȉ��}�j�A�ŁA�X�^�W�I�͉��d���̕����Ƀ��t�H�[�����ꂽ���̂ł���B

�X�^�W�I�ɓ���ƁA�����ɂ̓t�H�X�e�N�X��20cm���a�t�������W�ɁA�z�[���^�̃X�[�p�[�g�D�C�[�^�[���悹�č\�������V���v���ȃX�s�[�J�[��������B�ꌩ�ӂ���2�E�F�C�\���Ǝv�����A���ꂪ�����ׂ��ɓ�����̌�����̉��o�b�N���[�h�E �z�[���X�s�[�J�[�ł������B�̃L���r�l�b�g����z�[���͏����q�����Ă���A�����R���N���[�g�ō��������́A4.3���̒����B�܂�Ȃ����ď������Ă���B�o���͏��ʂɂ���B

�ǂɂ�������g�A�o�b�N���[�h�E�R���N���[�g�z�[���X�s�[�J�[���������B�ǂɖ��ߍ��ނ悤�ɐݒu���ꂽ�X�s�[�J�[�L���r�l�b�g��5m�̃R���N���[�g�z�[�����ǂ̗��Ōq���Ă���A�ʂ�`���Ă���B�o���͕Ǐ���ɐ݂����Ă���B�܂�A�Ǝ��̂��R���N���[�g�z�[���ɂȂ��Ă���̂ł���B

�щp�N�̘a���ۂ��Đ�����ƁA20cm�t�������W�̕s���͐�����B���ꂪ�`���̈�ۂɋL�������̂��B�a���ۂ̓{���̂悤�ȏd�ቹ�����܂����B���Ղȋ����ƂȂ��Ă���B�C���͂ƂĂ��Ȃ��B

���j�^�[�X�s�[�J�[�̈З͔͂��[�ł͂Ȃ������B�H�J�X�^�W�I�ɂ͉��t�������t�Ƃ��{�l���K��A�[���̃T�E���h�Ɋ��������Ƃ����B��������͍ŏI�i�K�̃}�X�^�����O�Ń`�F�b�N�Ɏg���āA���̕\���̓������m�F���Ă����B

���\�v���m�ƃM�^�[�̃f���I��i�����������[�X

�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y��1�e�́A�щp�N��i�̂ق��A�\�v���m�̎�̉��e ��ƃN���V�b�N�M�^�[�͖̉�q���̃��j�b�g�u������Ђ߁v�ɂ��f���I��i�w�A���}�x�������[�X�����B�u�X�J�{���[�E �t�F�A�v�Ȃǐ��E�̖���15�Ȃ����^�B���R�ɉ̂��\�v���m�Ɛ������ꂽ�M�^�[�̐��������݂閼�Ղ��B

���̃A���o���́A�S�ȓ����ȁA�������e��2���g�Ƃ����ٗ�̍�i���B���������Ŏ��^����Ă��鉹�����A�~�b�N�X�_�E���ʼn����̃A�v���[�`��ς���A��B��������Ƃ���A���H�[�J���̉��e�ƁA�M�^�[�͖̉�̈ӌ����ʂꂽ�B�o���̂������̋�������A2���g�ŏo�����ƂɂȂ����Ƃ����킯���B�Е��̓N���V�b�N���y�ō̗p����邱�Ƃ̑����~�L�V���O�̎�@���̂�A�����Е��̓|�s�����[���y�Ŏg�����@���̂��Ă���Ƃ����B�~�L�V���O�̎�@�͑S���Ⴄ���A�Ȃ�ׂ��������ɂȂ�悤�ɕ��S�����Ƃ����B

�����I�ɂ͂ǂ�����D��Ă��邪�A�u�X�J�{���[�E�t�F�A�v���ƁA�Е��̓��H�[�J���̃j���A���X����ώ��R�ŃM�^�[�̗]�C�����ߍׂ����B�����Е��͍ŋ߂̍�����CD�ɂ���p�^�[���ŁA�����ŃR���g���X�g�̍����A�֊s�̂͂����肵���V���[�v�ȃT�E���h�ł���B

���ꂾ�������C�h�ȃ_�C�i�~�b�N�����W�̉����ƃR���v���b�T�[��~�b�^�[���g��Ȃ��Ɠ��R���x���I�ɓ���Ȃ��̂����A�������ɂ��ƃs�R�b���x���ʼn��\���Ԃ������Ď���͂Ŕg�`�������Ă���Ƃ̂��ƁB�R���v���b�T�[��~�b�^�[��ʂ����Ƃ��ȒP�����A�ǂ�ȂɗD�G�ȃG�t�F�N�^�[���g���Ă��ǂ����Ă������I�Ɏ�������̂������̂ŁA���̂悤�ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃ������B

�I�[�f�B�I�͏\�l������\�ʂ�̗��z������ƍl���Ă���B�M�҂͐��i�]���œƎ��̎��_�Ő�Ε]�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���āACD���w�������ǎ҂͂ǂ���ɌR�z���グ��̂��B���̃V���[�Y�ł́A����Ȏ����I�A�����I�Ȏ�̐��E����Ă��Ă����悤���B

�Ȃ��A���V���[�Y�̘^���͑S��DSD11.2MHz�A�ҏW��352.8kHz/32bit Float�ōs���Ă���A�p�b�P�[�W�Ƃ��Ă�SACD�n�C�u���b�h�Ղɂă����[�X����B����ɁA�n�C���]���܂�7�t�H�[�}�b�g�ɂĔz�M���s���B

1980�N����2000�N��ɂ́ACD�I�[�f�B�I�Ɋ��҂����u���}�j�A�v�ɃA�i���O�ł͏o���Ȃ��\�����Ă����A���o�����o�ꂵ�Ă����B�o�X�}�����o�A�p�[�J�b�V�����A�`�F���A�R���g���o�X�B�I�[�f�B�I�̃`�F�b�N�ɂ��d���B

�A�[���A���t�B�j�́u�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y�v�ɑ傢�Ɋ��҂������̂́A�������̃|���V�[�ł���m���E�R���v���b�T�[�ɂ�鉹�ł���B���Ђ��̉\�������ė~�����B

���Photo by �N�����c

�y�A���e�B���C�g�E�T�E���h�E�V���[�Y��1�e 4��23�������z

�щp�N�w�p�NTHE ��m�i���������j�x

MECO-1084 3,850�~�i�ō��j

SACD �n�C�u���b�h��

DSD11.2MHz�APCM384KHz/24bit �ȉ��S7�t�H�[�}�b�g�ɂĔz�M

�A�[���A���t�B�j

�щp�N�i���ہA�́j�A�p�N���_�̉�F��c�G��Y�E�͂��݂����E�c�㐽�E�җS�E����E�ؑ��D��i���ہA�́AⵁA�}�����o�j�A���ɋM���i�\�ǁj�A�������R�i�ڔ��j

�a���ۂ��h�h���A�J���J���ƒ@��������A�吨�œ����ɖ炷�n�����̂悤�ȉ��܂ő��ʂȕ\������^�B�a���ہ��ł��̂ق��A�ڔ��Ȃǂ̐����������^����A�I�[�f�B�I�V�X�e����A���̃Z�b�e�B���O�������ɂ���|�������ł�����B���n�E�S���ۍ��A�ۓ��̑n�݂Ɋւ�萢�E�Ŋ��Ă����a���ۂ̑��l�ҁE�щp�N���A�p�N���_�̉�𗦂��ĉ��t�����Ӑg�̏W�听

������Ђ߁w�A���}�x

MECO-1085�@ 3,850�~�i�ō��j

SACD�n�C�u���b�h�Ձi2���g�j

DSD11.2MHz�APCM384KHz/24bit �ȉ��S7�t�H�[�}�b�g�ɂĔz�M

�A�[���A���t�B�j

���e ��i�\�v���m�j�A�͖�q���i�N���V�b�N�M�^�[�j

�u�X�J�{���[�E�t�F�A�i�p�����w�j�v�A�u�f�X�y���[�h�iG.�t���C�AD.�w�����[�j�v�A�u���͈��Ŏ��ɂ����Ă���iJ.B. �������j�v�Ȃlji���p����Ă������E�̖��ȁA�Êy�܂ł����^�B������悤�ȃ\�v���m�Ƒ@�ׂȃM�^�[���L����ԂɍL������������y�B���ꃌ�R�[�f�B���O�̃}�X�^�[����قȂ�~�L�V���O�i���e�}�C�N�̃o�����X�≹�������邱��)���s����2���g�BCD�u�b�N���b�g�ɂ͈قȂ�~�L�V���O�ɑ���QR�`���̃A���P�[�g�����������B1���g�ʏ퉿�i�Ɠ������ʉ��i�ł̃����[�X�B

���S��DSD11.2MHz�^���A352.8kHz/32bit float�ɂĕҏW

�{�L�����w�G���EAudio Accessory vol.196�x����̓]�ڂł�