【特別企画】自然で伸びやか、音溝の情報を忠実に引き出す

“ラックスマンサウンド”の理念を継承。構造も形状も徹底検討して生まれた新世代カートリッジ「LMC-5」

■音の入口から出口まで自社で統一。40年ぶりのカートリッジ開発にかけた思い

ラックスマンから40年ぶりとなるMCカートリッジ「LMC-5」が発売となった。同社はこれまで、人気のアナログプレーヤー「PD-171」シリーズおよび「PD-151」をはじめ、管球式/トランジスタ式フォノイコライザーアンプなど、アンプやデジタルプレーヤーと共に、アナログ再生機器でも多くの人気モデルをリリースしてきた。

そしてこの度、アナログ再生機器の開発において「音の入口から出口まで」を自社製品で統一したいとの強い思いから、今回のカートリッジ開発へと繋がったのである。本稿では、その製品設計のキーマンである取締役開発部部長 長妻雅一氏にお話を伺うと共に、同社試聴室でカートリッジの実力を徹底検証した。

ラックスマンは、1981年にMCカートリッジ「LMC-1」を発売し、翌年に第2弾となる「LMC-2」を送り出している。いずれも、独自のLinear Magnetic-field Cross磁気回路を採用して音のリニアリティを追求した意欲作であった。

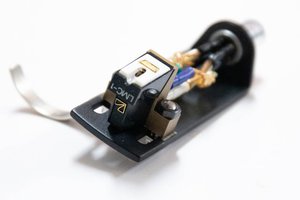

今回の「LMC-5」は、以前の型番を踏襲しながらも、方式としては、LR用コイルを対称に巻く「直巻十字型コイル」によるオーソドックスなMCカートリッジとなっている。同社がこのカートリッジで目指したのは、「自然で伸びやかなラックスマンサウンド」の実現だ。オーディオ的、ハイファイ的なてらいや外連味を感じさせることのない、「余韻が綺麗に伸びる素直な音」を求めて、パーツ一つ一つからボディ形状にまで吟味を重ね設計したのである。

まず、信号を拾い上げる針先の仕様は、アルミ合金製のカンチレバーにシバタ針という組み合わせだ。こちらも至ってオーソドックスな構成だが、試聴を重ねた結果、聴感上のノイズが少なく情報量の多いシバタ針と、その特徴を素直に引き出すアルミカンチレバーの組み合わせに辿り着いたという。

長妻氏は、「硬度が適度なアルミ合金の場合は、カンチレバー自体に穴を開けてそこへスタイラスを差し込んで保持できるため、最小限のエポキシ圧入のみで接着が可能となり、素直な高域特性を出しやすいメリットがあります」と、ラックスマンが求めるサウンドに辿り着くために、最適な構成をゼロベースで入念に検討したエピソードを語ってくれた。

■ボディ形状を入念に検証。余分な肉を削ぎ落とし軽量化を実現

そして、何よりも、このカートリッジの音を決定づける大きな要因は、独特のフォルムによる「セミオープン」ボディ形状にあるという。「ボディの検討にはもっとも時間をかけました。当初、ごく一般的な形状のボディで音質検討していましたが、実は、その状態での音は当社の理想からはもっとも遠いものでした。そこで、思い切ってスタイラスユニットを一切覆わない、オープンな、土台だけのスケルトンボディから音質を再検討し、いかにその音質を損なうことなく、製品としての使い勝手や信頼性も実現するかに注力しました」と、ボディ形状の重要さを力説。

深い赤色のボディは、ボクサーのヘッドギアの様にシェイプされていることが印象的だが、その内側の形状にもこだわりが詰まっている。「音を悪くする原因のひとつであるボディの共振や反射音を減らすために、スタイラスユニットと外壁の間を逆卵形の曲線で切削するとともに、土台の部分も、必要な強度を確保しながらとにかく無駄な重量をそぎ落とすため、厚みを最小化しています」と、長妻氏はこれまでの試作ボディの数々を手にとりながら教えてくれた。

歴代の試作機を見比べると、次第に余分な肉がそぎ落とされて行く過程が見て取れた。なお、針先の左右を覆う外壁部分は、不意に針先がプラッター側面などに接触し破損してしまうアクシデントを回避する役割を持ち、音質だけでなく使い勝手も充分考慮した設計となっている。

このカートリッジの音を表わす意味でもっとも象徴的と感じたのが、長妻氏の次の言葉だ。「これまで私は、良くも悪くも感じてしまうレコード再生的な音色のキャラクター、つまりアナログ臭さのようなものは、概ねソフトの録音時に作られているものだと認識していました。しかしながら、今回カートリッジ開発を実際に行なったことで、それらの多くは、実は再生時にカートリッジ自体で形成されるものだと確信しました。その意味でLMC-5は、より素直な音でレコードを再生できるカートリッジに仕上げられたと思います」と、LMC-5最大の特徴を語ってくれた。

実はこのカートリッジ、発売後に国内外から多くの引き合いがあり、3月の発売から短期間でファーストロットを完売したほどの人気ぶりなのだという。きっと、先述の特徴がもたらす音の魅力に、ユーザーも大いに共感したからなのだろう。

ラックスマンから40年ぶりとなるMCカートリッジ「LMC-5」が発売となった。同社はこれまで、人気のアナログプレーヤー「PD-171」シリーズおよび「PD-151」をはじめ、管球式/トランジスタ式フォノイコライザーアンプなど、アンプやデジタルプレーヤーと共に、アナログ再生機器でも多くの人気モデルをリリースしてきた。

そしてこの度、アナログ再生機器の開発において「音の入口から出口まで」を自社製品で統一したいとの強い思いから、今回のカートリッジ開発へと繋がったのである。本稿では、その製品設計のキーマンである取締役開発部部長 長妻雅一氏にお話を伺うと共に、同社試聴室でカートリッジの実力を徹底検証した。

ラックスマンは、1981年にMCカートリッジ「LMC-1」を発売し、翌年に第2弾となる「LMC-2」を送り出している。いずれも、独自のLinear Magnetic-field Cross磁気回路を採用して音のリニアリティを追求した意欲作であった。

今回の「LMC-5」は、以前の型番を踏襲しながらも、方式としては、LR用コイルを対称に巻く「直巻十字型コイル」によるオーソドックスなMCカートリッジとなっている。同社がこのカートリッジで目指したのは、「自然で伸びやかなラックスマンサウンド」の実現だ。オーディオ的、ハイファイ的なてらいや外連味を感じさせることのない、「余韻が綺麗に伸びる素直な音」を求めて、パーツ一つ一つからボディ形状にまで吟味を重ね設計したのである。

まず、信号を拾い上げる針先の仕様は、アルミ合金製のカンチレバーにシバタ針という組み合わせだ。こちらも至ってオーソドックスな構成だが、試聴を重ねた結果、聴感上のノイズが少なく情報量の多いシバタ針と、その特徴を素直に引き出すアルミカンチレバーの組み合わせに辿り着いたという。

長妻氏は、「硬度が適度なアルミ合金の場合は、カンチレバー自体に穴を開けてそこへスタイラスを差し込んで保持できるため、最小限のエポキシ圧入のみで接着が可能となり、素直な高域特性を出しやすいメリットがあります」と、ラックスマンが求めるサウンドに辿り着くために、最適な構成をゼロベースで入念に検討したエピソードを語ってくれた。

■ボディ形状を入念に検証。余分な肉を削ぎ落とし軽量化を実現

そして、何よりも、このカートリッジの音を決定づける大きな要因は、独特のフォルムによる「セミオープン」ボディ形状にあるという。「ボディの検討にはもっとも時間をかけました。当初、ごく一般的な形状のボディで音質検討していましたが、実は、その状態での音は当社の理想からはもっとも遠いものでした。そこで、思い切ってスタイラスユニットを一切覆わない、オープンな、土台だけのスケルトンボディから音質を再検討し、いかにその音質を損なうことなく、製品としての使い勝手や信頼性も実現するかに注力しました」と、ボディ形状の重要さを力説。

深い赤色のボディは、ボクサーのヘッドギアの様にシェイプされていることが印象的だが、その内側の形状にもこだわりが詰まっている。「音を悪くする原因のひとつであるボディの共振や反射音を減らすために、スタイラスユニットと外壁の間を逆卵形の曲線で切削するとともに、土台の部分も、必要な強度を確保しながらとにかく無駄な重量をそぎ落とすため、厚みを最小化しています」と、長妻氏はこれまでの試作ボディの数々を手にとりながら教えてくれた。

歴代の試作機を見比べると、次第に余分な肉がそぎ落とされて行く過程が見て取れた。なお、針先の左右を覆う外壁部分は、不意に針先がプラッター側面などに接触し破損してしまうアクシデントを回避する役割を持ち、音質だけでなく使い勝手も充分考慮した設計となっている。

このカートリッジの音を表わす意味でもっとも象徴的と感じたのが、長妻氏の次の言葉だ。「これまで私は、良くも悪くも感じてしまうレコード再生的な音色のキャラクター、つまりアナログ臭さのようなものは、概ねソフトの録音時に作られているものだと認識していました。しかしながら、今回カートリッジ開発を実際に行なったことで、それらの多くは、実は再生時にカートリッジ自体で形成されるものだと確信しました。その意味でLMC-5は、より素直な音でレコードを再生できるカートリッジに仕上げられたと思います」と、LMC-5最大の特徴を語ってくれた。

実はこのカートリッジ、発売後に国内外から多くの引き合いがあり、3月の発売から短期間でファーストロットを完売したほどの人気ぶりなのだという。きっと、先述の特徴がもたらす音の魅力に、ユーザーも大いに共感したからなのだろう。

次ページラックスマンのアナログプレーヤーと組み合わせて試聴。その実力は?