サウンドマスターたちが語る、創業45周年オーディオクエストの真髄

米国を代表するケーブルブランドのひとつであるAudioQuest(オーディオクエスト)は、今年で45周年を迎えることとなった。本企画では創業45周年を迎えたオーディオクエストのケーブルブランドとしての魅力をクローズアップしていく。岩出和美氏がディーアンドエムホールディングス(以下、D&M)を訪問し、同ブランドのケーブルを実際に愛用するデノン、マランツの両サウンドマスターの試聴室を訊ね、その魅力を伺った。

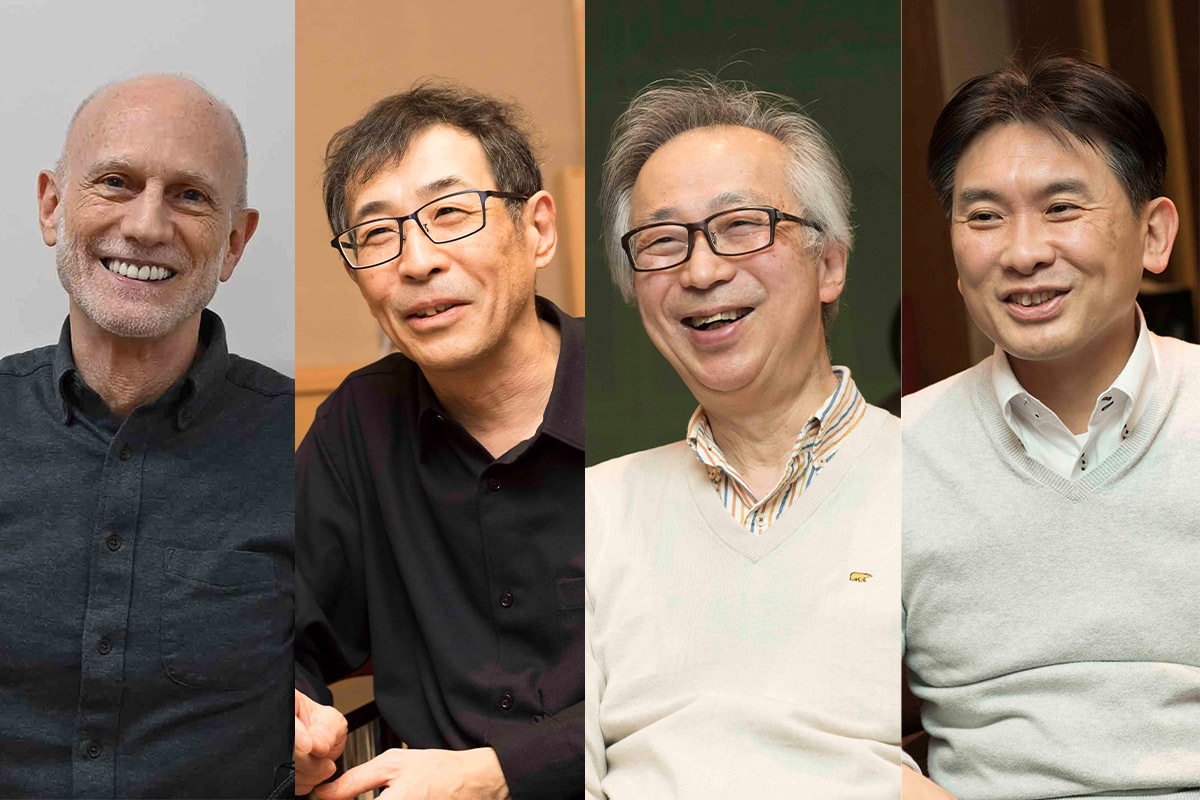

今回オーディオクエスト創業者およびデノン/マランツの3人のサウンドマスターに話を伺った。写真左からウィリアム・E・ロウ氏、山内慎一氏、澤田龍一氏、尾形好宣氏

20ドルで買えるケーブルこそがオーディオクエストの本質

かつてオーディオクエスト社を訪ねたことがある。ウエストコーストのアーバインに社屋があった。社長のウィリアム・E・ロウ(以下、ビル・ロウ)にも過去2回ほど会っている。それだけ私にとって思い入れの深いブランドである。今回のテーマは「オーディオクエスト45周年」ということで、輸入元のD&Mの方々に登場して頂き、オーディオクエストの魅力を語って貰う。最後はビル・ロウご本人の登場だ。

まずはD&M社広報担当の方の解説をもとにオーディオクエストはどんなブランドか記しておきたい。オーディオクエストの創業は1980年にさかのぼる。西海岸で、オーディオの機器の販売を生業としていた、ビル・ロウは早くからケーブルの重要性を認識していた。

1978年に後にモンスターケーブルの総帥となるノエル・リーの手を借り、最初のケーブルの販売を開始することになる。これが評判を呼び1980年にブランド誕生となった。そのきっかけとなったのがビルの思い、20ドル(当時)で買えるコンポはケーブルしかないということだった。この視点がファンに大いに受けたらしい。

堅く取り回しがしづらいのは機械的安定度を重視するため

当初ビルはケーブルの機械的安定度に着目した。それはデモで明らかなことになったことだが、同じ導体でも柔らかな被覆と堅い被覆を比べると圧倒的に後者が優れる、ということだった。オーディオクエストのケーブルは堅く取り回しがしづらい、というのはそれが発端である。

ビルは実際の試聴体験を優先し、その後理論付けを行うのが常である。やはり初期にはブームボックス(ラジカセ、ミニコン)での試聴デモをよくやっていたという。つまり安価な普及品でもケーブルによって変わることを、ケーブルでお金をかけずに性能改善が出来ることを認知させたわけだ。単にハイエンドの人ではないのである。

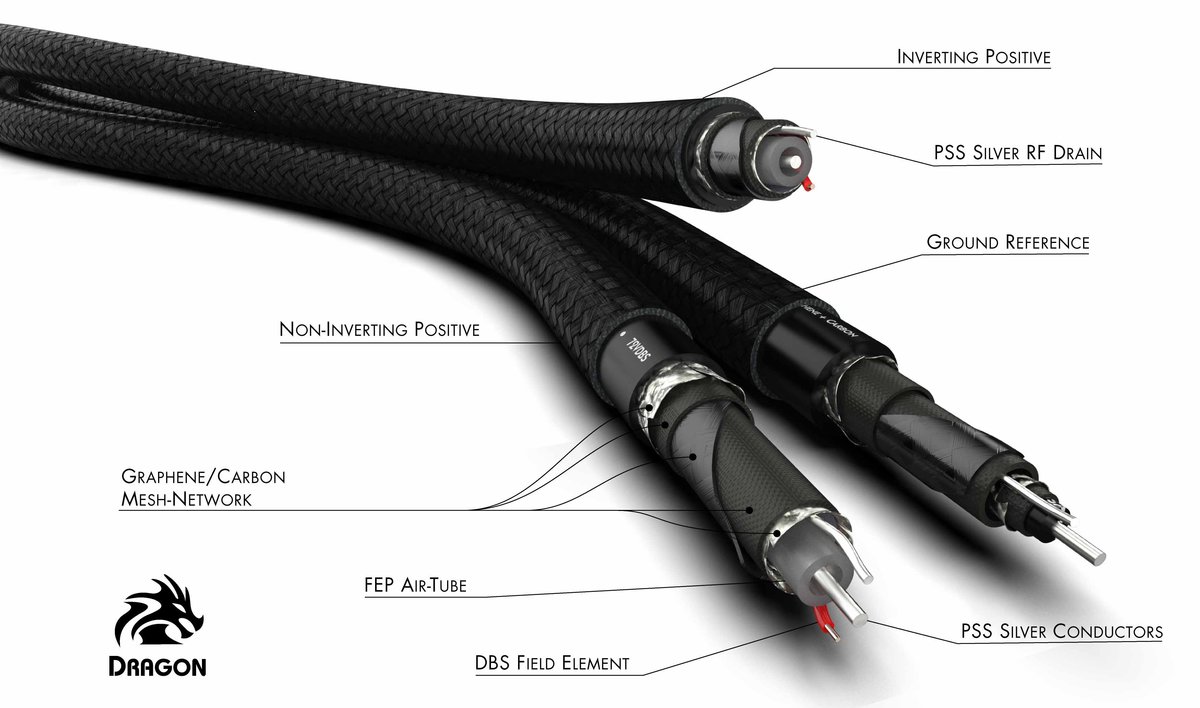

オーディオクエストのケーブル開発で貫かれている “四元素”

1981年CESに初出展し、その後短期間で欧州、そして米国の各州で販路が広がった。多分営業努力と、前述したビルのわかりやすいデモンストレーションが奏功したに違いない。「オーディオファンは理論で評価するのではなく、体験で評価する」というビルの姿勢がここで確立されたわけだ。以後誘電バイアスシステム(DBS)、高周波ノイズ対応のノイズ消散システム(NDS)を開発。最近では新たなメカによる、出荷前36時間のバーンインなど、常に進化を遂げている、というのが大まかな歴史だ。

オーディオクエストが所有するバーンインシステム。時に上級モデルのケーブルは36時間以上かけてバーンイン処理を行なっている

デノン・サウンドマスター山内慎一氏が語るオーディオクエストの魅力

前後のフォーカスが非常に安定 全ジャンルで一貫したポリシー

すでに長くオーディオクエストのケーブルを試聴室で使っているらしい。率直に言ってその魅力はどこにあるのか、そしてどんなモデルを使っているのだろうか。

山内 「オーディオクエストはかれこれ10年ほど、丁度サウンドマスターを引き継いだ頃から使っています。最初に使ったのはスピーカーケーブルで『オーク』というモデルでした。その後2019年くらいに『ウィリアムテル』のシルバータイプを使い始めました。プリメインの『PMA-SX1 Limited』を開発した時ですね。

オーディオクエストの印象というのは、音の前後関係のフォーカス表現が非常に安定していることです。奥行き感とか見通しがよく、不用意に音が散乱しないストイックな表現力があるわけです。派手さというよりもそのフォーカス感がとても使いやすい。この傾向はスピーカーケーブルだけではなく、他のケーブル、例えばデジタルケーブルでも同じ傾向にあるので、おそらく設計者が同じで一貫した思想があると思われます。ウイリアムテルに関してはフォーカス感の良さに加えてバランスの良さも感じます。そこがポイントです。銀線のメリットも感じます」

製品を開発する上で、使うケーブルの役割はどんなものか。

山内 「製品開発を行う上での助けですね。だから、何が何でもオーディオクエストを使わねば、ということはないのです。ただ結果的に残ったのがオーディオクエストだった、ということです。この部屋を含めたマッチングとかトータルでのパフォーマンスが高くなるものを選んだと言うことです」

スピーカーケーブル以外、デノンの試聴室で使っている主なオーディオクエストのケーブルを聞いてみた。

山内 「オーディオケーブルは『ペガサス』のRCAを使っています。フォノは『サンダーバード』、そしてデジタル系は『ダイアモンド』のXLRやUSBです。電源ケーブルのケーブル部分は『キンバー』ですね」

ウィリアムテルでの銀線の評価ポイントについて最後に聞いてみる。

山内 「実はバイワイヤ接続で中高域部に使っています。下に銅線の『ウィリアムテル-バス』を使っています。銀線はしなやかさが増す特有の魅力があり、とても気に入っています。銅は極めてニュートラルでしっかりした低音部に魅力があります。ということでハイブリッド構成、極めてバランスの良い組み合わせだと思っています」

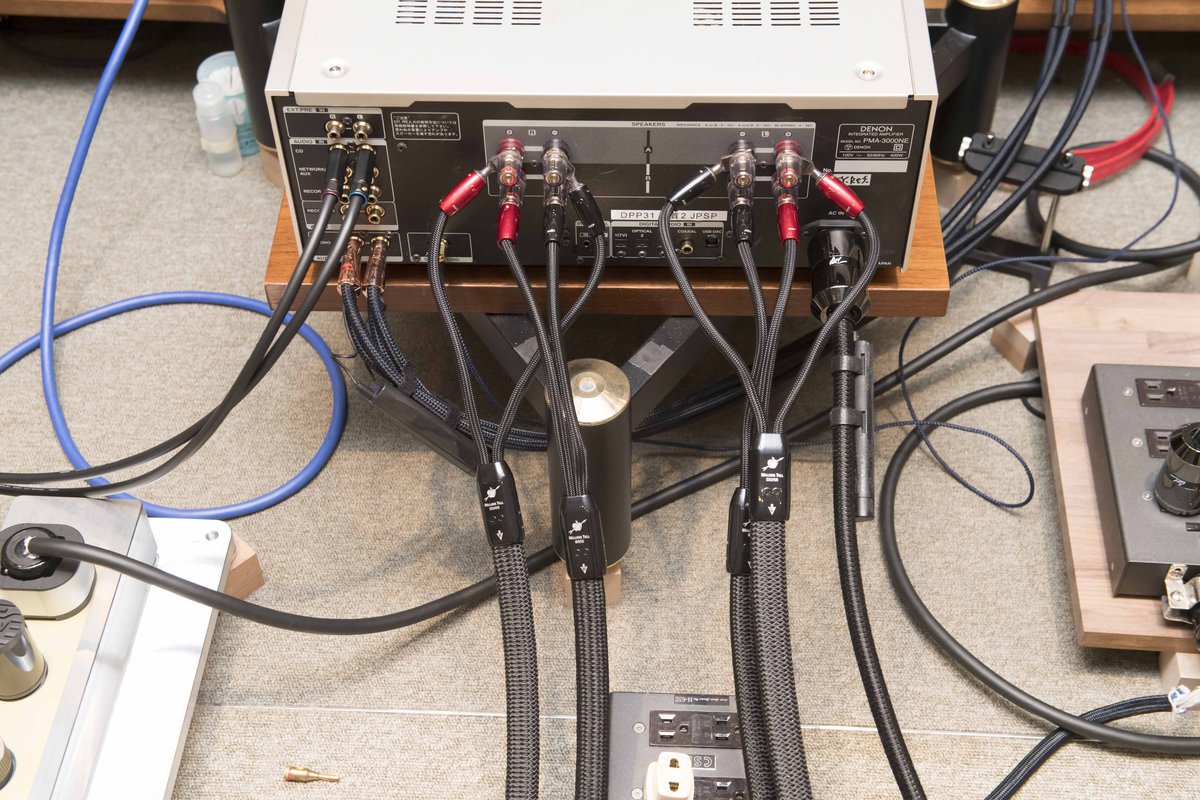

山内氏が手掛けるデノン・ルームでもオーディオクエストのケーブルは欠かせないツール。スピーカーケーブルは「ウィリアム・テル」のシルバー仕様とカッパー仕様をバイワイヤで使用することが多い。インターコネクトケーブルは「サンダーバード」、その他フォノケーブルには「ペガサス」と同社のアースケーブルを組み合わせている。LANケーブルの「ダイヤモンド」も愛用する

ミスター・マランツ澤田龍一氏が語るオーディオクエスト導入記

D&Mシニアサウンドマスターの澤田龍一氏。マランツでオーディオクエストの取り扱いを始めた当初のエピソードやブランドの魅力を語って頂く

何も足さない、何も引かないはマランツの設計思想と共有できる

ここで、マランツがなぜオーディオクエストを導入したのか、その経緯を、前サウンドマスターとして、同ケーブルに長く関わってきた澤田龍一氏に登場して頂いた。

澤田「2001年頃、デノンとマランツが経営統合する頃、オーディオクエストから日本国内にもっと力入れをしたいという話がありました。B&W社のリファレンスでもあるので検討に入ったわけです。その検証の中で、ビル・ロウの説明を聞いて、これはいいブランドだなと思いました。決め手になったのは以下の3点でした。

そのひとつが、彼が『ケーブルは必要悪だ。最良はケーブルを使わないこと。しかしそれは無理でケーブルは必要。であれば信号に害のないケーブルが理想。そしてケーブルが音を良くすることはない』と語ったことです。音のよくなるケーブルという売り言葉があふれる中、これは的を射た言葉だと思いました。ケーブルを使えば抵抗成分など様々なロスが生じます。ビルの思想はそのロスを少なくすること、そしてロスがあったとしても極端なバランスにならないようにするというものでした。

次に、我々アンプメーカーとして、つながる先も気になるわけです。例えば、今でもあるかも知れませんが、容量性が極端に大きく、発振につながりかねないケーブルとかですね。確かにこれらはある種の特別な音質を生み出すこともあるわけですが、我々メーカーからすると、危ういものを採用するわけには行かないわけです。オーディオクエストのケーブルを調べてみると、特性インピーダンスを含め極めてリーズナブル、危ないところのないものでした」

予算が少ない時にこそ設計技術の能力が試される

澤田「もう一つは製品ラインナップでした。当時ハイエンドに特化するブランドは多く在りましたが、オーディオクエストは普及クラスからハイエンドまで、製品ジャンルも含め満遍なく製品を揃えていました。取り扱いをするにあたり、ビル・ロウはこれを聴いて欲しい、とサンプルを送ってきましたが、普通試聴サンプルは、そのブランドの構造なり導体の特徴が反映されたトップエンドを送ってくれるものですが、ビルが送ってきたのはミドルクラスからその下のものでした。

最初はこのケチがと思ったものですが、すぐに気がつきました。彼は、お金をかけて最上級の素材と構造を選べば、誰しもそこそこいい物は作れる、本当のブランドの実力は、予算に制約のある中でも、導体構や構造を吟味して最善のパフォーマンスを発揮することにあると考えたのでしょう。制約の中、何を生かして何を省くか、それを聴いてくれと言っていたわけです。その後いろいろ試聴した結果、オーディオクエストのケーブルには一貫性があるという結論に達し導入となりました。

以後尾形にサウンドマスターを引き継ぐまで、試聴にはいつもスピーカーケーブルの『CV6』を使っていましたね。たまに最上級の『エベレスト』をバイワイヤで使いましたが、これはある種特別な世界、普遍性がないので常時使うことはありませんでした」

オーディオクエストの線材につい補足してもらおう。

澤田「方向性のある単線を使っていますが、ビルは一番大事なのは線材の純度や結晶の大きさだけではなく、信号が多く流れる表面のスムーズさだといっています。その結果が大野博士が生み出したOCC=大野式連続鋳造法のアズキャスト線でした。これは挽いていないので表面の荒れがない。表皮効果的に評価できるものです。線材に関しては銀を理想としています。銀は情報量が格段に多い反面、サウンドバランスがハイ上がりになりがちです。ビルはそれは特性的なものではなく、情報量が多いと頭のコンピューターがそう感じるのだといっています。実際にはそれぞれのグレードで銀線と銅線、そして太さの違いで使い分けています」

マランツ・サウンドマスター尾形好宣氏が語るオーディオクエストの魅力

MARANTZサウンドマスター 尾形好宣氏

高域から低域まで均一で見通しがいい、情報量がしっかりで安心して使える

次に現在のマランツのサウンドマスターの感想に移ろう。その印象は?

尾形「2016年サウンドマスターを引き継ぎましたが、その頃にはこの試聴室ではオーディオクエストが定着していました。多くのジャンルとグレードのケーブルを聴いたわけですが、どのケーブルでも何の違和感がないというのがオーディオクエストの特質と思いました。取っ替え引っ替えしてもあまり本質は変わらない。他社では高いケーブルになるほど低音が豊かになったりしますが、オーディオクエストにはそれがありません。普及クラスでも基本的に高域から低域まで均一で、見通しがよく、情報量がしっかり取れている。安心して使えますね」

現在試聴室で使っているケーブルは?

尾形「バランスとRCAケーブルに関しては、最新世代ではないですが『ファイヤー』を使っています。スピーカーケーブルに関しては、ウィリアムテルとひとつランクが下の『ロビンフッド』を使っています。最上級ではなく、あまり高くならないように気をつけています。総じてバランス良く、音痩せしない、癖のない、しかもあまりハイファイ然としすぎない組み合わせですね」

試聴室にはB&W「801 D4」が置かれている。このリファレンススピーカーとスピーカーケーブルの相性について聞いてみた。

尾形「このスピーカーはワイドレンジで高分解能、、高度な内容を秘めたモデルです。情報を入れれば入れるほど応えてくれる能力を持ちます。忠実度が高いので、ケーブルに変な個性があるとそれをそのまま表現してしまいます。その点オーディオクエストのケーブルは癖が少ないので適合しますね」

最後に同ブランドの特徴であるDBSの効果を伺った。

尾形「あるなしの比較をすると聴感上のS/N感が上がり、音の背景の静けさを聴くことができます」

まさにマランツの理想とする世界にマッチするケーブルなのだろう。

尾形氏が手がけるマランツ・ルームではオーディオクエストのケーブルをフル活用。スピーカーケーブルは「ウィリアムテル」や「ロビンフッド」を愛用。あえて最上位ではないモデルを選んでいる。インターコネクトケーブルも「ファイヤー」を使用。デジタルケーブルに関しても「カーボン」や「ウォッカ」、光ケーブルも含めてあらゆるジャンルでオーディオクエストのケーブルを使用している

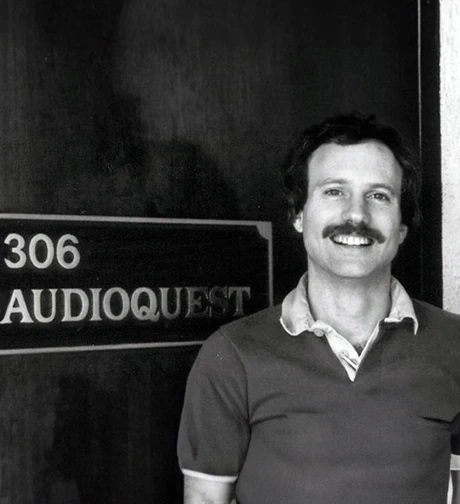

創業者ビル・ロウ氏に聞く45周年の歩み

ケーブルに対するリスペクトと信頼性を構築するということ

最後にビル・ロウ氏に登場して貰おう。まずは45年前のお話しから。

ロウ「創立45周年になりますが、ブランドのポリシーに大きな変化はありません。過去を振り返ってみても、製品作りの理念とかモラルはそのまま残っています。大きく変わったのはその間に、多くの志をともにする人が集まってくれて、会社が大きくなったことです。もうひとつ変わったのは、周りのケーブルに対する考え方です。創業当時は多くの方がケーブルを不要とは言わないまでも、重要性をあまり感じていなかった。

『ケーブルって重要なの?』って眉唾で話す人も多かった。スタンダップ・コメディアン、ロドニー・デンジャーフィールドの有名なギャグ、『私は尊敬されていない。ワイフですらも』みたいなものでした。ケーブルビジネスはニッチなマーケットです。第一の私の仕事はそのギャグではないですがケーブルに対するリスペクトと信頼性を構築することでした。そのリスペクトというのは私や会社へ、というのではなくケーブルが重要だというリスペクトです。私はそれを実現するために、普及クラスのオーディオシステムで、実際にデモして回り、システムの能力をケーブルが引き出すことを実証してきました」

外目から見て随分会社は大きくなった。

ロウ「現在オーディオクエストには、ワールドワイドで130人が働いています。約半分がカリフォルニアのアーバインの本社で、残りの半分はヨーロッパで働いています。現在ハイエンドケーブルマーケットではトランスペアレント、ノードストと並んで3本柱のひとつになっています」

オーディオの環境が変わってもフィロソフィーは変わらない

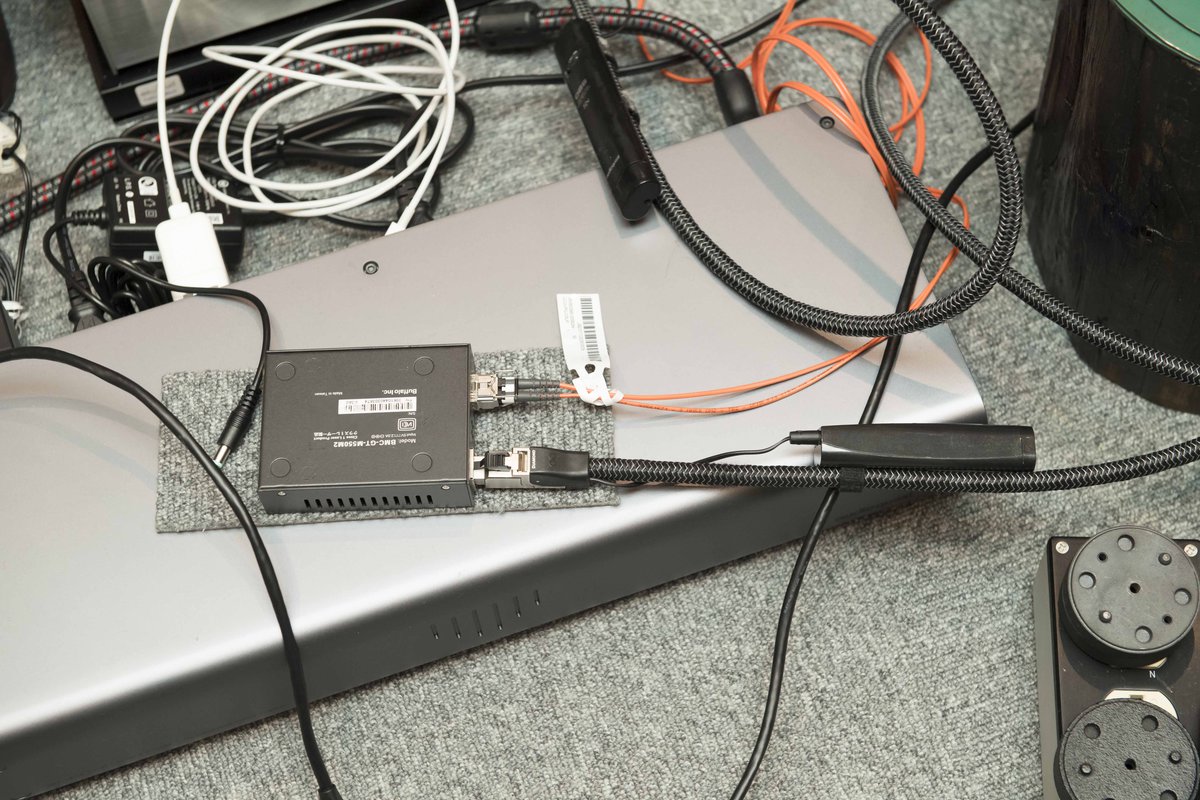

オーディオクエストも近年製品のグレード、ジャンルが多彩になった。特にデジタル系のUSBや光、イーサネットやHDMIは創業時にはなかったジャンルだ。会社としての姿勢の変化を聞いてみる。

ロウ「考え方は何も変わらないというのが答えです。音楽を楽しむ上で、アメリカではまだまだCDとコンパクトカセットが大きなシェアを持っています。前者は主に家庭で、後者は車やウォークマンで使われています。私の人生でウォークマンが大きな位置を占めています。ウォークマンは最初とても高かったですが、そのうちカセットテープ3個分くらいになり、若者が買えるようになったわけです。

ということで、音楽を自由に、家庭の中で、車の中で、歩きながら、飛行機で移動中でも楽しめるようになりました。オーディオの環境が大きく変わったわけです。現在はデジタルやストリーミングが人気を集めていますが、音楽を聴くという意味では大きな違いはありません。ですからオーディオクエストのフィロソフィーは全く変わることがないのです。

例えばコーヒーに例えてみましょう。近所のスターバックスに行けば手軽においしいコーヒーが楽しめます。しかしたまにスペシャルコーヒーショップの丁寧に淹れたコーヒーを飲むと “ワオッ” となります。オーディオもそうした側面があります。我々は、そのどちらにも最大限のパフォーマンスを発揮させるケーブルを提供するのが使命です」

最後に次の展開に水を向けると、どうやら国内向けのパワーケーブルや、ミシカルクリーチャーシリーズで実現した外来ノイズ対策ZEROテクノロジー(特性インピーダンスを持たない)をさらに進めて行くらしい。創立50周年にむけて期待が膨らむブランドだ。

(提供:株式会社ディーアンドエムホールディングス)

本記事は『季刊・オーディオアクセサリー196号』からの転載です