【をんなもすなるLINN DS】第6回:「ネットワークオーディオ」と「USBオーディオ」の違いって?

私達の編集部で制作した『Net Audio』誌が、予想以上に売れて驚いた。

Net Audioの手法を楽しみたいというニーズの存在を確かめられたことは、とても大きく、またうれしいことだった。また来年に続けたいので、ぜひ次の号へのご要望など、編集部までお寄せください(宛先はこちらaa@ongen.co.jp)。

さて、この本を作るために、私も、個人的に楽しむ領域を超えて製品に触ったり、オーディオライターの方々やスタッフ間で、ネットオーディオのノウハウを共有したりしたのだが、その際、いささかショックだったことがある。

それは「ネットワークオーディオはめんどうくさい」「マニアック」といわれる場面があったことである!

「USBオーディオの方がかんたん」と思っている人が割といるようなのである。私の印象では、そんなことはない! とすごく思うけど……。

果たして、どちらがかんたんか。

そこで双方の使い方を確認し、どこがどう違うのか、手間がかかると思われる点はどこかを考察してみることにした。

まず、ネットワークプレーヤーの代表として、DSの使い方から。

SEKRIT DS-Iを開梱したところ。これにセットアップ用のCD-ROMも付いてくる。 | ルーターを中心に、DSとNAS、パソコンをLANで接続する。NASはデータファイルの倉庫(外付けハードディスク)、ルーターは中継基地だ。 |

DSやNASのセットアップソフトをインストールしておく(必要であればルーターも)。音楽データはパソコンからNASに移動しておく。 | DSはプレーヤー(再生機)なので、音の出力はDSのアナログアウトからアンプ→スピーカーというふうにつなげばよい。私の使っているSEKRITDS-Iはアンプ内蔵型なのでスピーカーをつなぐだけでOK 。 |

ネットワークプレーヤーはコントローラーの選択肢がある。DSのコントローラーとしてはiPad、iPhoneを使う人が多いが、私は持っていないので、パソコンにて操作。純正の操作ソフトKinsky Desktopを使う。Kinsky DesktopはWinのみの対応だったが、この秋晴れてMacでも操作できるようになった。 | 再生時はDSを起動し、コントローラー(操作ソフト)で、NASから音楽ファイルを引っ張ってきて再生する。この時パソコンに音楽信号は流れない。 |

DSを使って、この日は、グランド・トリオのシューベルトのバイオリンソナタを聴いてみた。この音源はNet Audio誌の付録DVDに収録されていたティートックレコーズの音源で192kHz/24bitである。まさに「生の喜び」を感じさせる素晴らしい音である。

DSはリニアPCMの最高スペックである192kHz/24bitまで対応しているところが頼もしい。ハイスペック音源がそのスペックどおりで出てくるので、プレイリストに入れておいて再生ボタンを押しておけば、あとはソファで座って聴けばよいのだ。

さて、では次にUSB DACの使い方を確認してみることにする。

今回はラトックのUSB DAC RAL-24192UT1という新製品を使わせてもらう。USBケーブルと、パソコンにドライバーをインストールするためのCD-ROM付き(まだ試作機だったのでディスクは白盤のCD-Rだ)。このドライバーは本機が192kHz/24bitまで再生できるUSB Audio Class 2.0に対応しているために必要となるもので、一般的な96kHz/24bitまでに対応したUSB DACではドライバーなしで動作するものがほとんど。また、MAC OS 10.6以降ではドライバーは必要としないものがほとんどなのだという。 | USBオーディオは、パソコンから出力する音をUSBケーブルを使って外に出力するだけのもの。接続はUSBケーブルを使ってパソコンとDACをつなぐだけである。 |

USB DAC RAL-24192UT1の背面。シンプルだ。 | USB DACはその名のとおりDAコンバーターなので、つないだパソコンが再生機(トランスポーター)だ。DACからはアナログ出力でアンプへ、そしてスピーカーへと接続。我が家では、アンプはSEKRIT DS-Iのアンプ部を使用(SEKRITDS-Iのアナログインへ接続)。 |

付属のドライバーをインストールしておく。再生ソフトは自分で用意する。私はフリーソフトMediaMonkeyをネットからダウンロードして使用。 | パソコンの出力設定はパソコン内蔵のスピーカーではなく、接続したDACに合わせておく。Windows Vistaまたは7なら「コントロールパネル」→「サウンド」の欄を開くと、接続しているDAC名が出てくるので、そこをクリック→OK。MAC OS Xの場合はデスクトップ画面のDOCK(もしくは画面左上のアップルメニュー)から「システム環境設定」→「サウンド」で「出力」タブをクリック→「サウンドを出力する装置の設定」。聴きたい音源をプレイすると、DAC接続しているスピーカーから音が出てきた。 |

パソコンが再生機となるか否かの違い

さぁ、USB DACをつなげたシステムでも音が鳴り、ホッとした。RAL-24192UT1は、前の機種RAL-2496UT1も評判が良かったのだが、なるほどバランスの良い音が出ているのである。

ただ、自分のパソコンをもう少し工夫したら、もっとよくなるだろうに、とも思う。私のパソコンはオーディオ以外のソフトがいっぱい入っていて、音楽再生のための対策をまったく施していないからだ。

USBオーディオの場合、パソコン自体が再生機(トランスポーター)である。

一方、ネットワークプレーヤーはこの製品自体が再生機(プレーヤー)である。

だから、USBオーディオの場合、再生ソフトも自分で探す必要があったり、出力設定をしたり、ユーザーに委ねられる部分が大きい。パソコンの性能や状態がそのまま音に反映される面がある。その自由さが魅力でもあり、私のようにパソコンに弱い者にとっては心もとない気持ちがつきまとうものでもある。ただ音を自分で良くしていく可能性の深さがあり、アナログの世界に似たところもある。

それに対してネットワークオーディオは、メーカーがプレーヤーを作っているわけなので、もちろん再生ソフトは自分で用意しなくてよいし、製品に最適なコントロールソフトも用意されている。ユーザーの自由度は少ないが、再生においてパソコンの性能や状態が音に直接反映されず、その製品の音(メーカーの音作り)が判断しやすい。

そこがUSBオーディオとネットワークオーディオのもっとも違う部分だと私は感じているのである。

話を「どちらがかんたんか」に戻そう。

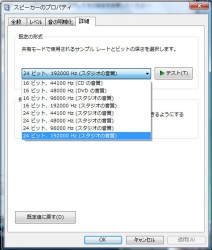

実は、USBオーディオ(PCオーディオ)に関して、シンプルとはいえない必要な操作があるのである。スペックにこだわらず聴きたいという人なら関係ないのだが、44.1kHz/16bitとか96kHz/24bit、192kHz/24bitなどのスペックの異なる音源をそのスペックどおりに出力して聴きたい場合は、1曲ごとにパソコン側の音声出力のフォーマット設定をし直す必要がある。

Windows Vistaまたは7の場合「コントロールパネル」→「サウンド」→接続したDACの名前→「詳細」を選び「44.1kHz/16bit~192kHz/24bit」のいずれかで出力するかを設定。また、「サポートされている形式」タブからサンプルレートにチェックを入れておく。MAC OS Xの場合は「Macintosh HD」→「アプリケーション」→「ユーティリティ」内にある「Audio MIDI設定」の「オーディオ装置」にて、出力のフォーマット設定を行う。 |

なぜこのようなフォーマット設定が必要になるのか。再生ソフトウェアの開発の問題によると聞いているが、私は、PCオーディオの手法自体、録音制作サイドが使ってきた手法であるという点が実は大きいのではないかと考えている。音楽制作サイドにいわせると出力設定を手動でできるようになっていないと、かえって困るという事情があるのでは……?

また、この設定が必要なことは、PCオーディオユーザーの間でもあまり浸透していないらしく「なぜ、自分のUSB DACは、96kHz/24bitを受け取れないのだろう?」などと思っている方も多いようなので、この設定を忘れていないかチェックしてみていただきたい。

出力フォーマット設定していないと、再生ソフトで192kHzの音源をプレイしたつもりでも、パソコンからは44.1kHzで出力されていることがある。USB DAC RAL-24192UT1は受け取っている音声信号が44.1kHzなのか、48kHzなのか、96kHzなのか、192kHzなのかランプが点灯するのですぐに分かる |

ただ現在は、そうしたフォーマット設定を必要としないソフトも生まれている。再生ソフトAmarraは、自動で音楽ファイルのスペックを切り替えてくれる。MAC専用であり高価なソフトウェアではあるが、再生音も良いので高音質再生ソフトウェアの定番として人気が高い。

“ネットワーク"という概念の問題かもしれない

というわけで、私は「USBオーディオ(PCオーディオ)よりネットワークオーディオの方がかんたん」、と思ったわけだが、そうともいいきれないですよ、という反論を受けた。

さきほどの手順説明には、セットアップするまでをさらりと流してしまったが、ネットワークプレーヤーは、「セットアップするまでが問題」であると。

プレーヤー以外にNAS、ルーター、コントローラー(これはパソコンでもOKだけど)と複数揃えるものがあることは、初めて取り組む前に知っておいた方がよい。予算をプレーヤーだけのために用意していると、後から必要経費が継ぎ足しになるからだ。また、それらのアイテムを初めて使う時は、セットアップが必要だ。

白いボックスがルーター、向かって一番右の黒いボックスがNAS。電源タップや配線のごちゃごちゃは、私は100円均一の書類ケースで隠して収納。 | NASやルーター、DSを初めて使う際はセットアップをする。付属CD-ROM、あるいはメーカーホームページからセットアップソフトをインストールする。NASは汎用性の高いものなので、あっというまにできてしまうし、ルーターは元々持っている場合改めてセットアップする必要はない。 |

DSに付属されるソフトは2つ。設定ソフトKonfigと操作ソフトKinsky Desktopをインストール。Konfigはネットワーク上でDSにつながっているものを表示したり、DSのファームウェアのバージョン情報を示したりするものである | NASをつなげたらサーバーソフトTwonky Mediaにアクセスして、NAS内のミュージックツリーの組み方やデータの更新情報確認をどれくらいの時間感覚で行うかなど設定する。NASが正常につながったら、パソコンのハードディスクからNASへ音楽ファイルを移動しておく。 |

これらセットアップをやってしまえば、その後の操作でめんどうなことはない。

また、DSは必ずしもNASを使わずとも、パソコンのハードディスクからKinsky Desktopにドラッグ&ドロップで再生することもできるので、もし予算が足りない場合は、しばらく、NASを使わない方法を採ってもよいだろう。

ネットワークオーディオの方が手間がかかるような印象があるというのは残念だと感じ、このように比較してみたが、結局、引き分けだと思う。

しかしながら思うに、ネットワークオーディオのことを、最もめんどうだと感じさせてしまうのは、「ネットワークという概念」なのではないだろうか。

USBオーディオ(PCオーディオ)は、音の信号は上流から下流に流れるという、従来どおりの流れを辿る。しかしネットワークオーディオは、いったん、ネットワークの一端につながった部分で、音楽ファイルを引っ張ってくるやりとりが入る。

このネットワークという概念への切り替えに馴れないということだと思う。

しかし、ネットワークオーディオでいう“ネットワーク"は、決して複雑なネットワークを形成しているわけではないのだ(例えばAとBとCが相互に通信しあっているような“通信網"ではない)。言ってみれば、これまでのCDにあたるのがNAS(=音源の容れ物)、CDをトレーに入れる作業がルーター、そしてプレーヤー機器そのものがネットワークプレーヤーというふうにも置き換えることもできるわけで、そう考えれば、音の信号は上流から下流に流れていることに変わりない。

むしろネットワークオーディオは、ネットワークにつながることにより、外部コントロール機能を用いて快適に操作できたり、また、家庭内の共有サーバー(NAS)からコンテンツを引っ張ってきて、複数の部屋でも楽しめることを志向している点に特徴があるのである。

そういった操作感や聴くスタイルといった点で自分が求めているものは何なのか、それによってUSBオーディオ、ネットワークオーディオのどちらが「かんたん」に感じるのか、は違ってくるのだろう。