ミュンヘン「HIGH END」での注目アナログ関連新製品。その音質をレポート

■オルトフォンの創立100周年カートリッジ「Centurryシリーズ」

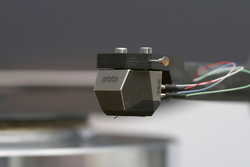

オーディオメーカーのなかでも歴史の長さが際立つオルトフォンは今年創立100周年を迎え、それを記念して「Centurry」シリーズを発表。同シリーズは限定モデルの「MC Century」を中心に「Concord Century」と今秋発売予定の「SPU Century」を加えた計3モデルで構成される。ホール内の展示とは別に上層階(アトリウム)のATCブースでデモンストレーションを行ったので、音の印象を紹介しておこう。スペックなどの詳細はニュース記事を参照していただきたい。

MC Centuryはダイアモンドカンチレバーとチタンボディを組み合わせた特別仕様のMCカートリッジで、記念モデルにふさわしく近年の同社の技術を集約した力作だ。試聴室ではEATのターンテーブル(オルトフォン特別仕様)とSATのトーンアームを組み合わせ、ATCのアクティブスピーカー「SCM 100 ASLT SE」で鳴らしていた。

試聴会では多くの音楽ファンにとっておなじみのレコードを揃えていたので、新しいカートリッジの特徴を容易に聴き取ることができた。「カンターテ・ドミノ」からはアカペラ合唱とオルガン伴奏のソプラノを再生したが、合唱と独唱どちらも声にまとわりつく付帯音が皆無で、どの音域でも透明感の高い音色を再現、オルガンの足鍵盤の音域にはまったくもやもや感がなく、空気そのものが澄んでいるような印象を受ける。磁気回路はMC Annaと同等との説明だったが、ボディやカンチレバーの違いがもたらす揺るぎのない音像定位は別格と言うべきだろう。

ジェニファー・ウォーンズ「ファースト・ウィ・テイク・マンハッタン」は一音一音のクリアな粒立ちとパーカッションの動きの速さに耳を奪われる。ヴォーカルはヴェールを取ったような鮮度の高い描写だが、エッジを立てるようなあざとい部分は微塵もない。情報量は際立って豊かだが、そのディテールの豊かさはまさに音源に入っている情報そのもので、余分な強調とは縁がない。

反応の良さは「ジャズ・アット・ザ・ポーンショップ」のドラムやヴィブラフォンからも聴き取ることができ、曲が進むにつれて演奏のテンポが前向きになることや、ソロ楽器がリズムを力強くリードする様子がリアルに伝わってきた。このレコードは異例とも言えるほどの臨場感が聴きどころだが、それに加えてMC Centuryの音は音場全体のテンションと温度感の高さを強く印象付けた。

プロトタイプとして出品されたSPU Centuryも完成度の高い音を聴かせていた。モノラル盤で再生したソニー・ロリンズ《テナー・マッドネス》はサックスの音像が一歩前に出て楽器のリアルなイメージを再現。音が太いだけでなく、抑揚の大きさなど表情の豊かさがあり、これまで聴いてきたSPUの音とは微妙に異なる印象がある。アルミとウッドを組み合わせてDLC処理を施したというボディの構造やシバタ針の採用が新鮮な印象につながっているのかもしれない。プロトタイプではあるが、「Since 1918」の刻印が誇らしげにボディ上部のプレートに刻まれていた。

■テクニクスはSL-1000Rを様々なカートリッジと組み合わせてデモ

レコード関連分野では今年も日本メーカーの意欲的な開発姿勢が注目を集めていたが、その筆頭はテクニクスのターンテーブル、SL-1000Rであろう。すでに日本国内では導入済みだが、欧州では今回が初公開となり、予想通り注目度はかなり高かった。しかも筆者が訪れたときはDSオーディオの「DS-W2」を組み合わせて再生していたこともあり、澄み切った音場のなかに浮かぶ正確な音像定位が来場者の注意を引き寄せていたように感じられた。

SL-1000Rは組み合わせるカートリッジの音質を忠実に引き出すシステムであることは間違いないが、それはターンテーブルとしての基本性能が高くなければ実現し得ないことだ。特に超低域から低域にかけての混濁のない絶対的な静かさ、そして広々とした空間再現力に注目すべきだろう。そこから生まれるダイナミックレンジの余裕に加えて、レコードごとの多様な音色を描き分ける対応力の広さにも特筆すべきものがある。弦楽器や声の柔らかい弱音からホーン楽器やパーカッションの鋭いアタックまで、描き分ける音色のパレットが非常に大きいのだ。

リスニングルームでは追加ボードでSMEのV-12を取り付けていたが、トーンアームの音の違いも含めて多様な組み合わせでじっくり聴いてみたいターンテーブルシステムが誕生した。

■サエクはトーンアーム名機を進化させた「WE-4700」を発表

SAEC(サエク)がトーンアームの名機「WE-407/23」の進化バージョンとして「WE-4700」を発表したことも今回の重要なニュースの一つだ。筆者は同ブランドの407/23を約30年にわたって使い続けているのですぐに気付いたが、今回お披露目された4700は407/23と瓜二つの外見を持つ。すでに生産完了になって久しいが、完全復刻を遂げたとみてよさそうだ。

リフターのパーツがアームではなくベース部に取り付けられているなど、よく見ると細部に微妙な違いがあるが、基本構造と素材はほとんど変わっていない。しかし、外見からはわからないが、最先端の技術を駆使することによってダブルナイフエッジを始めとする各パーツの加工精度を向上させるなど、中身はいっそうの進化を遂げているという。型番が4桁に昇格しているのは、たんなる復刻モデルではなく、進化した上位モデルとして再登場したことを意味するのだ。

オリジナルでは複数に分かれていた部品を一体加工したパーツもあるようだが、新旧を比べてみても外見上はその違いはほとんどわからない。今回は残念ながら音を聴くことはできなかったが、いずれ機会があれば両者を聴き比べてみたいものだ。

最先端技術を駆使した精密加工は長岡市に工場を置く内野精工が手がけている。多数のNCマシンを有する同社は内視鏡など高度な微細加工技術を要求される分野で実績を重ねてきたが、かつてはオーディオ機器の精密加工を手がけていた時期もあるという。その経験を活かし、垂直・水平ともに超高精度のボールベアリングを採用した独自構造のトーンアーム「QUALLUM UTA-200A」を自社開発し、WE-4700と並べて展示していたこともぜひ紹介しておきたい。WE-4700の発売時期は今秋〜年内、価格は9000ドル前後を見込んでいるという。

トピック