【特別企画】「AT-ART9X」2機種と比較試聴

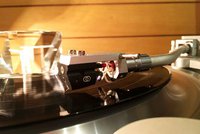

オーディオテクニカ「AT-ART20」に驚嘆。このカートリッジからはアナログの限界を優に超えた音がする

■「AT-ART9X」シリーズの特徴を改めて確認

折角なのでAT-ART9Xシリーズの2モデルと併せて聴いてみることにしたい。両機の特徴が本機にどのように反映されたのだろうか。そこにも大いに興味がある。

空芯型のAT-ART9XAは、当たりが柔らかく濁りがない。バロックでもアンサンブルの分離がよく、響きが澄んでいる。またピアノは余韻の乗り方がよく、軽快なタッチで輪郭が明瞭だ。低音部の切れがよく、伸びやかな出方をする。さらにオーケストラは静かな鳴り方で細かな歯切れがよく、フォルテの瞬発力も取れている。濁りのなさがここでも生きているようだ。ハイスピードで分解能も取れ、何より硬質感のないのがいい。

コーラスはオルガンの低音を明快に把握し、やや小ぢんまりとまとまって響きが秀麗だ。声も編成の人数まで見えるように濁りや歪みがなく、ハーモニーもきれいに重なっている。

一方のAT-ART9XIである。鉄芯型だけに出力が高いのは当然だが、それに伴って力感にも優れているのが注目される。バロックは高低両端までエネルギーが行き渡って力強く、フルートも繊細なだけでなく線がしっかりして表情の変化も豊かだ。ピアノは芯が強く、和音ががっしりしている。歯切れと弾みがよく、低音部のフォルテも強靭だ。

高域の弱音がきめ細かくきらめくのは、立ち上がりが速いのである。オーケストラはアンサンブルの質感が厚く音色が多彩。音数が多いのだ。フォルテではティンパニーが利いて鮮烈だし、強弱のコントラストが強く表情が高密度に描き出されている。

コーラスはオルガンがずっしりとした手応えを持ち、音場が奥へ引いて空間が緻密だ。厚手だが重くはない。声の出方も肉質感があって実在感に富んでいる。出力が高いだけでなく、微小レベルの信号が明瞭に取り出されてディテールが多彩なのである。

■アナログ離れした精密な再現性を誇る「AT-ART20」

以上2機の特徴を理解したうえで、いよいよAT-ART20を鳴らしてみた。コンセプトは両タイプの融合だというが、出てきた音は鉄芯と空芯を足して2で割ったというような安直なものではなく、そもそもグレードが歴然と違う。音調は厚みがあってまた上下に広々としている。

どちらの音でもないが、どちらにも似ている。そして音数が圧倒的に多く、再現のレベルが飛躍的に高い。2つのものが一旦細かく分解されてから溶融し、さらに高温高圧で結晶化された。そういう印象である。

バロックは弦楽アンサンブルの出方が実にしっかりとした肉質感に富み、ことに低音弦の鳴り方がずっしりとしてリアリティを高めている。こういう低音があるかないかが音の分岐点と言ってよく、それが全体の音調を根本から支えて決定的なものとなっているのだ。独奏フルートの音色も質感は太めだが響きが豊かで、変化が大変微妙に動いてゆく。一言で言い表せないようなデリカシーがよく捉えられた再現である。

ピアノはタッチの芯が強く骨格がしっかりして、把握力の確かさが思いのままに発揮されている。フォルテの力強さは明快そのもので、低音部の底の方までそのまま伸びて気持ちがいい。そしてどこも肉質感が豊かなため、音が痩せるということがない。

弱音部ではこのため表情がいっそう色濃く描き出され、陰影に富んだ再現を展開している。さらに余韻の乗り方がよく、周囲にデリケートに広がってステージの存在感を高めるのである。アナログでこういう音場感が得られるのは、よほど信号が正確に取り出されているからだ。

オーケストラはエネルギー全開の鳴り方で、これでこそ録音が生きるというものだ。弦楽器の気切れが非常によく、彫りが深いため活気と躍動感が桁違いである。ティンパニーや金管楽器もそうだが、それが混濁することなく色鮮やかに引き出されているため音楽の表現力と説得力がまるで違うのである。

ここでもアナログ離れした精密な再現性が十二分に発揮されている。また流れの滑らかさも特筆しておきたい。それが対位法的な部分の立体感をさらに高めて再現を峻烈なものにするのである。

コーラスはオルガンの深い響きが壮麗に鳴り渡ってスケールの大きさを感じさせる。パイプの数が増えたのかと思わせるほど音数が豊富で、和音の鳴り方が厚い。声の質感あるいは手触りがもうリアルそのものに近く、位置感が明確なこともあってすぐそこから聴こえてくるような生の感触に溢れている。空間全体が見えているような出方は、おそらくこのレコードの理想的な姿である。

この音はこれまでのアナログの限界を優に超えてしまっている。ことによるとオーディオそのものの枠さえ突き破ってしまったのかもしれない。そう感じたとしても仕方がないほどの充実度であり完成度と言うべきである。

■試聴音源

・「バッハ:管弦楽組曲第2番/第3番」ジャン・ピエール・ランパル(フルート) カルル・ミュンヒンガー(指揮) シュトゥットガルト室内管弦楽団

LONDON SLH1002

・「ラ・カンパネラ〜ヴィルトゥオーゾ・リスト」辻井伸行(ピアノ)

avex classics AVJL-25895

・「メンデルスゾーン 交響曲第4番『イタリア』」ジョーシ・セル(指揮)

CBS SONY 13AC445

・「カンターテ・ドミノ」

Proprius prop7762

(企画協力:オーディオテクニカ)