公開日 2022/04/22 06:30

“構造”にメスをいれた新たなオーディオケーブル、TOP WING「FLUX」を聴く

【特別企画】しなやかな取り回しとフラットな帯域表現を両立

■iFi audioの輸入代理店が仕掛ける、新たな“細径”オーディオケーブル

TOP WINGブランドから4芯シールドケーブル「FLUX」(切り売り用)と、それを使用した完成品のRCA/XLRインターコネクトケーブル「White Signal RCA」と「White Signal XLR」が発売される。筆者はこの完成品を自宅のシステムに装着して試聴したが、ハイファイ性能の高い音を持っていて感銘を受けた。

いずれもフラットな帯域バランスで、きわめて高い空間表現力を持っている。鮮度感が高く、トランジェントもいい。音が素直に、損失なく出てくる印象のインターコネクトだ。特に「White Signal XLR」は鮮明な音を持っていて、低域の解像感や音像の実在感も高かった。1.5mで33,000円(税込)という値段からするとはるかに高いパフォーマンスを持っている。

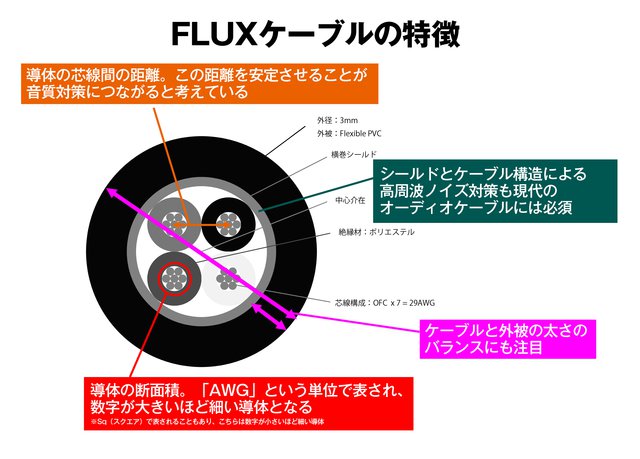

製品を手にするとケーブル自体の細さや軽さが印象的だ。これはただ漠然と細くしたのではなく、求める性能のための必然的な形であるという。資料には「4芯シールド構造によってノイズ耐性に配慮し、外径3.0mmという細径化とOFCの芯線7本構成によって振動特性を確保。線径を細くすることにより素材が機械的安定性に及ぼす影響自体を少なくするとともに、同心円状配置する7芯構成とすることでさらなる機械安定性を実現」と紹介されている。

これだけだと少し分かりにくいので、その具体的な考え方や開発過程をENZO j-Fi LLC.の統括部長であり、トップウイングCSGの菅沼洋介氏に伺った。かなりマニアックな内容だが、音を良くするためにどうしたらいいか、ということが具体的に示されるので紹介していきたい。

■業務用ケーブルの美点を活かしながら、オーディオユースとして再検討

今回、ケーブルを開発することになったのは値段が手頃で、なおかつ欲しい音のケーブルがなかったからだという。そもそも、iFi audioの輸入代理店としても知られるトップウイングSCG/ENZO j-Fi LLC.の嶋田 亮氏はクラシックのレコーディングエンジニアという経歴を持つし、同じく菅沼氏も以前から自分で録音しソフトを作って来ている。そういう背景もあり、新ケーブルの開発は、業務用のXLRインターコネクト、具体的に書くと、モガミ、カナレ、ベルデンといったブランドの30以上の製品の仕様や音、そして価格を見直すことから始めている。

特徴はまず、高額になりがちな素材を使わなかった点だ。たとえば、導体として99.99999%の純度を表す(9=nine、の数が7個の)7N銅やPC-Triple C(銅の粒界の少なさに特徴がある)等、あるいは絶縁体としてテフロンなどの高純度の素材をあえて採用していない。一般的な素材であるOFC(Oxygen-Free Copper。酸化物を含まない99.96%以上の純度の銅)や外被として一般的なPVCを使い、“構造” で目的の音を達成すべく開発してきた。

モガミ、カナレ、ベルデンといったプロ用のケーブルの仕様に着目し、実際にその音を把握する中でケーブルの “設計” をしてきたわけだが、研究の結果、彼らが着目したポイントが興味深い。

・芯線の数。2本/3本/4本など

・素線の構成。単線/より線など

・導体の断面積。AWG/Sqといった単位で表示される

・外被の厚み。導体とケーブル全体の太さの差

こうした仕様をひとつひとつ意識しつつ、実際に30以上の業務用のケーブルを聴き確認していったという。そして、開発チームは、素性のいい音を持つ製品の構造上の特徴を以下の2つであると結論付けた。

・素線が少なめ

・外被が薄め

さらに言えば、素線の数も「7本がいい」という結論に至っている。

7本というのは、中心に1本があり、その周囲にスパイラル状に6本を巻いていく形になる。これによって構造的に安定しやすくなるからだ。この7本の集合体を、たとえば2本とか4本といった数で束ねると「芯線間の距離」が安定する。

この「芯線間の距離」というのも彼らが大事にしていることのひとつだ。以前アメリカのオーディオケーブルメーカー、ワイヤーワールドのデヴィッド・ザルツ氏にインタビューした時も、同軸構造では曲げた時に中心導体と周囲の導体の距離が変わってしまう問題からスタートして、現在に続く複雑な構造を取るに至った経緯を説明してくれたことがある。FLUXケーブルではそもそも細いために芯線間の距離が短くなり変化しにくく、安定したノイズキャンセリング効果にもつながっている。

また現代のケーブルにとって必須とも言える高周波のノイズ対策については、4本の芯線を、介在を含めてまとめた上で “横巻” にシールドをかけることによって行っている。横巻にすることによってシールド性能はもちろん、内部をしっかりと締め上げる形になるので、これも振動対策になっている。

構造をまとめると、OFC銅の7本があり、ポリエステルの絶縁材で29AWGの断面積にまとめる。ちなみに、29AWGは直径で言うと0.2859mm。断面積としては0.06425Sqという計算。そしてそれら4本をスターカッド構造として介在とともにまとめ、その外側を横巻シールド。さらにその外側に被覆としてPVCを配置。これで外径が3mm径。

こうした仕様をモガミ電線が製造する、というのも安定した製品を提供する上で合理的だ。

完成品についても説明しておこう。RCAはコネクター部にアンフェノール製のプラグを、XLRではノイトリック製プラグを採用。また、ケーブル自体の外被保護と適切なダンピングを施すために特別に選定したメッシュ状のシースを被せてある。はんだには、機械的安定性と音質に優れるというRoHS対応のもので、銀3%、銅0.4%を配合したものを使い、ケーブル製作経験豊富な職人によって日本国内で製作している。

さらにインターコネクトとして完成した後に、台湾のTelos Audio Designのケーブルエージングマシン「QBT」を使用したエージングを全製品に施してある。これによって「理想的な音質を購入時から発揮するだけではなく、オーディオ的な低域の充実度と全帯域の密度感を高めている」そうだ。

通常の長さは1.5mだが、特注で異なる長さにも対応できる。ただし、そのエージング処理の時間が変わってくるので相談してほしいという。

■オーケストラの空間がしっかり見通せて瑞々しい鮮度感も聴かせる

さて、その音だ。CDプレーヤーとプリアンプの間に装着してテストした。

編成が大きめのオーケストラのテスト音源として、ファビオ・ルイージ指揮フィルハーモニア・チューリッヒによる『ワーグナー:前奏曲と間奏曲集』から「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲を聴いた。実は再生しにくいソフトで、オーディオやケーブルによって音色感や細部の混濁具合、音像が立体的な感じやホールの空間の出方がさまざまに変化して聴こえる。

鳴らし出してまず特徴的なのは、左右のスピーカーの外側にまでホールの空間が広がりつつ、ステージの奥行がきれいに見えてくる点。全帯域に渡ってそうなのだが、特に低域は付帯音が少なく、立ち上がる反応がいい。感覚的には抵抗が少ないというか、すっと音が出てくる。オーケストラの各パート、手前の弦楽器やその奥の木管、最後列の金管や打楽器の間に空間があって、しっかり見通せる。このあたり、高周波のノイズに対してシールドが効いているのを感じる。高周波のノイズは音としては直接聴こえなくとも、可聴帯域の成分に悪影響を与え、歪みっぽい成分を発生させたり、空間自体の透明度を下げる働きがあるからだ。

鮮度感がいいのもストロングポイントだ。音色感自体は音の温度感が高くなったり、低くなったりすることなく、瑞々しさを感じさせる。振動対策がこういう音の要素によって出てくる。また、空間もそうだが、帯域ごとにムラがなく、フラットな音であるのも大きな特徴。音色的にも密度が高いが、ヴォイド(空虚)な空間がない。

以上がWhite Signal XLRの印象。RCA端子のものは空間が若干コンパクトになり、音像自体は大きめ。密度自体はXLRと変わらないが、低域がマッシブで奔放なエネルギー感というか、語弊を恐れず書くとドスの効いた低音になる。

今後のラインナップとして、ヘッドホン/イヤホン用としてのケーブルや、フォノケーブルも検討しているという。構造によってここまでハイファイ性能が上がることを見せつけてくれるという意味でも、是非、体験してもらいたい製品だ。

TOP WINGブランドから4芯シールドケーブル「FLUX」(切り売り用)と、それを使用した完成品のRCA/XLRインターコネクトケーブル「White Signal RCA」と「White Signal XLR」が発売される。筆者はこの完成品を自宅のシステムに装着して試聴したが、ハイファイ性能の高い音を持っていて感銘を受けた。

いずれもフラットな帯域バランスで、きわめて高い空間表現力を持っている。鮮度感が高く、トランジェントもいい。音が素直に、損失なく出てくる印象のインターコネクトだ。特に「White Signal XLR」は鮮明な音を持っていて、低域の解像感や音像の実在感も高かった。1.5mで33,000円(税込)という値段からするとはるかに高いパフォーマンスを持っている。

製品を手にするとケーブル自体の細さや軽さが印象的だ。これはただ漠然と細くしたのではなく、求める性能のための必然的な形であるという。資料には「4芯シールド構造によってノイズ耐性に配慮し、外径3.0mmという細径化とOFCの芯線7本構成によって振動特性を確保。線径を細くすることにより素材が機械的安定性に及ぼす影響自体を少なくするとともに、同心円状配置する7芯構成とすることでさらなる機械安定性を実現」と紹介されている。

これだけだと少し分かりにくいので、その具体的な考え方や開発過程をENZO j-Fi LLC.の統括部長であり、トップウイングCSGの菅沼洋介氏に伺った。かなりマニアックな内容だが、音を良くするためにどうしたらいいか、ということが具体的に示されるので紹介していきたい。

■業務用ケーブルの美点を活かしながら、オーディオユースとして再検討

今回、ケーブルを開発することになったのは値段が手頃で、なおかつ欲しい音のケーブルがなかったからだという。そもそも、iFi audioの輸入代理店としても知られるトップウイングSCG/ENZO j-Fi LLC.の嶋田 亮氏はクラシックのレコーディングエンジニアという経歴を持つし、同じく菅沼氏も以前から自分で録音しソフトを作って来ている。そういう背景もあり、新ケーブルの開発は、業務用のXLRインターコネクト、具体的に書くと、モガミ、カナレ、ベルデンといったブランドの30以上の製品の仕様や音、そして価格を見直すことから始めている。

特徴はまず、高額になりがちな素材を使わなかった点だ。たとえば、導体として99.99999%の純度を表す(9=nine、の数が7個の)7N銅やPC-Triple C(銅の粒界の少なさに特徴がある)等、あるいは絶縁体としてテフロンなどの高純度の素材をあえて採用していない。一般的な素材であるOFC(Oxygen-Free Copper。酸化物を含まない99.96%以上の純度の銅)や外被として一般的なPVCを使い、“構造” で目的の音を達成すべく開発してきた。

モガミ、カナレ、ベルデンといったプロ用のケーブルの仕様に着目し、実際にその音を把握する中でケーブルの “設計” をしてきたわけだが、研究の結果、彼らが着目したポイントが興味深い。

・芯線の数。2本/3本/4本など

・素線の構成。単線/より線など

・外被の厚み。導体とケーブル全体の太さの差

・素線が少なめ

・外被が薄め

さらに言えば、素線の数も「7本がいい」という結論に至っている。

7本というのは、中心に1本があり、その周囲にスパイラル状に6本を巻いていく形になる。これによって構造的に安定しやすくなるからだ。この7本の集合体を、たとえば2本とか4本といった数で束ねると「芯線間の距離」が安定する。

この「芯線間の距離」というのも彼らが大事にしていることのひとつだ。以前アメリカのオーディオケーブルメーカー、ワイヤーワールドのデヴィッド・ザルツ氏にインタビューした時も、同軸構造では曲げた時に中心導体と周囲の導体の距離が変わってしまう問題からスタートして、現在に続く複雑な構造を取るに至った経緯を説明してくれたことがある。FLUXケーブルではそもそも細いために芯線間の距離が短くなり変化しにくく、安定したノイズキャンセリング効果にもつながっている。

また現代のケーブルにとって必須とも言える高周波のノイズ対策については、4本の芯線を、介在を含めてまとめた上で “横巻” にシールドをかけることによって行っている。横巻にすることによってシールド性能はもちろん、内部をしっかりと締め上げる形になるので、これも振動対策になっている。

構造をまとめると、OFC銅の7本があり、ポリエステルの絶縁材で29AWGの断面積にまとめる。ちなみに、29AWGは直径で言うと0.2859mm。断面積としては0.06425Sqという計算。そしてそれら4本をスターカッド構造として介在とともにまとめ、その外側を横巻シールド。さらにその外側に被覆としてPVCを配置。これで外径が3mm径。

こうした仕様をモガミ電線が製造する、というのも安定した製品を提供する上で合理的だ。

完成品についても説明しておこう。RCAはコネクター部にアンフェノール製のプラグを、XLRではノイトリック製プラグを採用。また、ケーブル自体の外被保護と適切なダンピングを施すために特別に選定したメッシュ状のシースを被せてある。はんだには、機械的安定性と音質に優れるというRoHS対応のもので、銀3%、銅0.4%を配合したものを使い、ケーブル製作経験豊富な職人によって日本国内で製作している。

さらにインターコネクトとして完成した後に、台湾のTelos Audio Designのケーブルエージングマシン「QBT」を使用したエージングを全製品に施してある。これによって「理想的な音質を購入時から発揮するだけではなく、オーディオ的な低域の充実度と全帯域の密度感を高めている」そうだ。

通常の長さは1.5mだが、特注で異なる長さにも対応できる。ただし、そのエージング処理の時間が変わってくるので相談してほしいという。

■オーケストラの空間がしっかり見通せて瑞々しい鮮度感も聴かせる

さて、その音だ。CDプレーヤーとプリアンプの間に装着してテストした。

編成が大きめのオーケストラのテスト音源として、ファビオ・ルイージ指揮フィルハーモニア・チューリッヒによる『ワーグナー:前奏曲と間奏曲集』から「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲を聴いた。実は再生しにくいソフトで、オーディオやケーブルによって音色感や細部の混濁具合、音像が立体的な感じやホールの空間の出方がさまざまに変化して聴こえる。

鳴らし出してまず特徴的なのは、左右のスピーカーの外側にまでホールの空間が広がりつつ、ステージの奥行がきれいに見えてくる点。全帯域に渡ってそうなのだが、特に低域は付帯音が少なく、立ち上がる反応がいい。感覚的には抵抗が少ないというか、すっと音が出てくる。オーケストラの各パート、手前の弦楽器やその奥の木管、最後列の金管や打楽器の間に空間があって、しっかり見通せる。このあたり、高周波のノイズに対してシールドが効いているのを感じる。高周波のノイズは音としては直接聴こえなくとも、可聴帯域の成分に悪影響を与え、歪みっぽい成分を発生させたり、空間自体の透明度を下げる働きがあるからだ。

鮮度感がいいのもストロングポイントだ。音色感自体は音の温度感が高くなったり、低くなったりすることなく、瑞々しさを感じさせる。振動対策がこういう音の要素によって出てくる。また、空間もそうだが、帯域ごとにムラがなく、フラットな音であるのも大きな特徴。音色的にも密度が高いが、ヴォイド(空虚)な空間がない。

以上がWhite Signal XLRの印象。RCA端子のものは空間が若干コンパクトになり、音像自体は大きめ。密度自体はXLRと変わらないが、低域がマッシブで奔放なエネルギー感というか、語弊を恐れず書くとドスの効いた低音になる。

今後のラインナップとして、ヘッドホン/イヤホン用としてのケーブルや、フォノケーブルも検討しているという。構造によってここまでハイファイ性能が上がることを見せつけてくれるという意味でも、是非、体験してもらいたい製品だ。