公開日 2018/10/05 10:00

オーディオテクニカ、ART1000の性能を最大限引き出す昇圧トランス「AT-SUT1000」。約50万円

バランス伝送に対応

オーディオテクニカは、バランス伝送に対応した昇圧トランス「AT-SUT1000」を11月22日に発売する。価格はオープンだが、498,000円前後での実売が想定される。

同社はフラグシップとなるMCカートリッジ「AT-ART1000」(実売60万円前後、関連ニュース)を2016年7月に発売。今回、このAT-ART1000と同シリーズの製品として、昇圧トランス AT-SUT1000と、トーンアームケーブル「AT-TC1000シリーズ」が発表されたかたちだ。AT-TC1000シリーズについてはこちらの記事で紹介する。

なお、これらAT-ART1000、AT-SUT1000、AT-TC1000シリーズは、同社レコード再生関連製品の最高峰シリーズ「Audio-technica EXCELLENCE(A-T EXCELLENCE)」のモデルとしてラインナップされる。

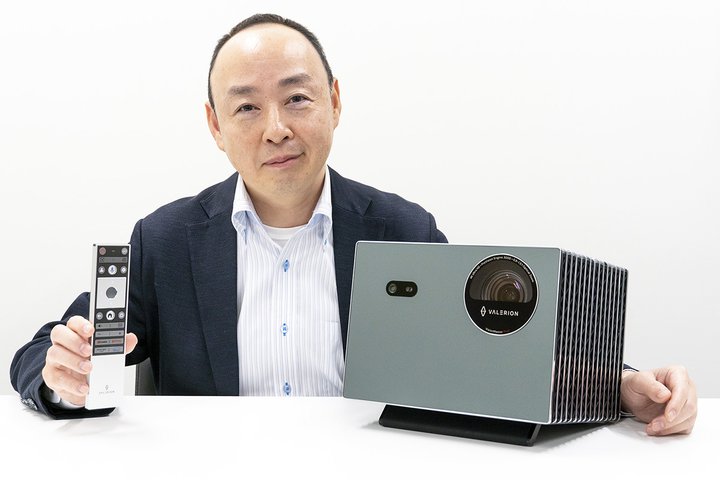

発表に先立って、オーディオテクニカは東京・湯島のテクニカハウス内のASTRO STUDIOにて製品内覧会を開催。AT-ART1000の開発を担当した同社・ホームリスニング開発課 マネージャーの小泉洋介氏、AT-SUT1000の開発を担当した同課・由良志之房氏が各製品の説明を行った。

昇圧トランスについて改めて説明しておく。MC方式カートリッジの信号は微弱なため、信号を増幅してからフォノイコライザーに伝送する必要がある(MM/VMではその必要はない)。この増幅を行うのが昇圧トランス(MCトランス)、またはヘッドアンプだ。

昇圧トランスはMCカートリッジからの信号をトランス(変圧器)を使って昇圧(増幅)させる。コイルの巻数比を利用して電圧を上げるため、こちらは電源が不要だ。一方でヘッドアンプは、トランジスタを使って昇圧を行う機器となる。

AT-SUT1000は、AT-ART1000をはじめとするMCカートリッジの性能を最大限引き出すことを目的に、同社技術を結集して開発された。バランス入出力端子を備え、MCカートリッジのバランス伝送・昇圧に対応することも特徴だ。

同社は2006年に当時のトップエンドとなるMC昇圧トランス「AT5000T」(33万円、関連ニュース)を発売。AT-SUT1000はそれ以来となるハイエンドクラスのMC昇圧トランスとなる。発表会ではAT5000Tも用意され、同システムでの聴き比べも行われた。

AT-SUT1000はAT-ART1000専用というわけではないが、この旗艦MCカートリッジの性能を最大限引き出せるMC昇圧トランスの開発がひとつの目標になったという。

最大の特徴となるのが、「特殊分割巻きトランス」を採用した点だ。このトランスにおいては、特殊構造のボビン、熟練の職人が手巻きで実現する高度な巻き線技術による分割巻き構造を採用。これにより、最適なインダクタンスを確保しながらキャパシタンス(静電容量)成分を最低限にまで抑えて、高域特性を大きく向上させた。

トランスコアには、内鉄型の大型Lコア(L58サイズ)を採用。AT5000TのLコアのサイズがL38であり、それと比べても飛躍的な大型化を行ったことになる。これによりインダクタンスを大きく取ることで低域の減衰を抑えて、低域特性を改善。昇圧特性を最高レベルにまで向上させたという。

このLコアは透磁率の高いパーマロイ材をラミネート(積層)した構造として、漏れ磁束を低減。優れた昇圧性能を実現するという。

トランスのコアにはEIコアやトロイダルコアなど様々な方式があるが、内鉄型のLコアは構造が複雑で製造に手間がかかるものの、他方式に比べて高音質を実現することができると小泉氏は説明していた。

トランスのコイルは、単線ではなく、撚り線によって構成。電流は導体の表面を流れる性質を持つが(特に高周波は導体の外周部を流れるとされる)、撚り線によって表面積を効率良く最大化することで、高域成分の伝導効率をアップすることが可能になる。このコイルは音質を追求して試作を繰り返した結果、1次側と2次側で線径も本数も異なっているとのこと。

このようにして実現した特殊分割巻きトランスによって、非常に広帯域な周波数特性を実現したことも測定結果を示しつつアピール。周波数特性はカートリッジの負荷によって異なるが、AT-ART1000相当の3Ω負荷においては、高域側は100kHzにおいても周波数特性の暴れがほとんどなく、低域側についてもほとんど減衰がないことがグラフで示された。

本機はMCカートリッジのバランス伝送にも対応。RCA入出力端子に加えて、XLR入出力端子も搭載。GND端子も2系統を備えている。

筐体は、8mm厚の鋼鉄材削り出しベース部とアルミフロントパネル、鉄製の筐体の組み合わせで構成。トランス自体は振動吸収性の高い素材を介してベース部に固定されている。この重量級かつ強固な筐体によって外部からの振動を遮断する。

また、トランスは各チャンネルごとパーマロイ製の専用シールドケースに封入されており、鉄製の筐体と合わせて2重シールドになっている。

主なスペックは以下のとおり。周波数特性は10〜200kHz(-3dB〜+1dB@3Ω)、10〜60kHz(-3dB〜+1dB@3Ω)、10〜200kHz(-3dB〜+1dB@10Ω)、10〜40kHz(-3dB〜+1dB@17Ω)。昇圧比は22dB、対応カートリッジは2〜17Ω、推奨負荷インピーダンスは47kΩ。チャンネルバランスは0.5dB以内、チャンネルセパレーションは100dB以上。

外形寸法は92W×196H×150Dmm、質量や約5kg。アース線1.0mが付属する。

対応カートリッジが2〜17Ωという点については、「この範囲ならばオーディオテクニカ製のMCカートリッジは一通り組み合わせられる。測定の都合で2Ωまでの対応としているが、2Ω以下のカートリッジでも周波数特性はフラットなので問題なく利用できる」(小泉氏)とのこと。

また、100dB以上というセパレーションを実現したことで「L/Rのクロストークもほとんどない」とその性能をアピールしていた。

■昇圧トランス&ケーブルを過去モデルと比較試聴

内覧会では、AT5000TとAT-SUT1000の比較試聴、および同時発表されたフォノケーブルAT-TC1000と従来モデルの比較試聴も実施された。

用意されたのは、アナログプレーヤーがテクニクス「SP-1000R」、フォノイコライザーからプリ/パワーアンプまでがアキュフェーズ、スピーカーシステムがソナス・ファベール「OLYMPICA III」というシステムだ。カートリッジはもちろんAT-ART1000が用いられた。試聴は女性ボーカルのポップス、ジャズ、クラシックのレコードで行った。

まずは昇圧トランス、AT5000TとAT-SUT1000の比較試聴。ケーブルには従来モデルのAT6209P/AT6209Rが用いられた。なお、AT5000Tはバランス伝送に対応しないため、同じケーブルでもAT5005はアンバランス伝送、AT-SUT1000はバランス伝送ということになる。

まずAT5000Tで聴くと、AT-ART1000ならではの解像感や空間再現性は十分引き出されているように感じる。ところが昇圧トランスをAT-SUT1000に変えると、解像感の高さにさらなる生々しい質感が加わり、空間も前後方向にまで広がる。フロアタムやグランカッサにおける低域の沈みは大きく増して、特に低域方向の分解能が一段上になったように感じる。ここにはもちろん、バランス伝送の優位性も表れているはずだ。

総じてアナログレコード特有の鮮度感がことさら引き出される印象。楽器ごとの分離がさらに明瞭になり、音色の描き分けも実に鮮やか。床・壁・天井をフルフローティング構造としたASTRO STUDIOならではの音響環境の良さは当然加味しなければいけないのだが、これまで経験した中でも屈指の音楽の実在感と、ストレスレスな空間再現を味わえた。

昇圧トランスをAT-SUT1000のまま、ケーブルを同時発表された7N-Class D.U.C.C.導体採用のAT-TC1000DR/AT-TC1000RRに変えると、ボリュームを上げたのかと疑うほどエネルギー感が増す。情報量もさらに増す印象で、ジャズでは生演奏を聴くようなシンバルの響きやウッドベースのうねり、クラシックではさらに増したスケール感に圧倒された。

AT-ART1000は、カートリッジを長年手がけるオーディオテクニカの集大成として高い評価を得た。記者もミュンヘンでの発表時のデモからそのサウンドに驚かされてきたが、今回のデモンストレーションではじめて、その本領が真に発揮された音を聴いた感がある。

同社はフラグシップとなるMCカートリッジ「AT-ART1000」(実売60万円前後、関連ニュース)を2016年7月に発売。今回、このAT-ART1000と同シリーズの製品として、昇圧トランス AT-SUT1000と、トーンアームケーブル「AT-TC1000シリーズ」が発表されたかたちだ。AT-TC1000シリーズについてはこちらの記事で紹介する。

なお、これらAT-ART1000、AT-SUT1000、AT-TC1000シリーズは、同社レコード再生関連製品の最高峰シリーズ「Audio-technica EXCELLENCE(A-T EXCELLENCE)」のモデルとしてラインナップされる。

発表に先立って、オーディオテクニカは東京・湯島のテクニカハウス内のASTRO STUDIOにて製品内覧会を開催。AT-ART1000の開発を担当した同社・ホームリスニング開発課 マネージャーの小泉洋介氏、AT-SUT1000の開発を担当した同課・由良志之房氏が各製品の説明を行った。

昇圧トランスについて改めて説明しておく。MC方式カートリッジの信号は微弱なため、信号を増幅してからフォノイコライザーに伝送する必要がある(MM/VMではその必要はない)。この増幅を行うのが昇圧トランス(MCトランス)、またはヘッドアンプだ。

昇圧トランスはMCカートリッジからの信号をトランス(変圧器)を使って昇圧(増幅)させる。コイルの巻数比を利用して電圧を上げるため、こちらは電源が不要だ。一方でヘッドアンプは、トランジスタを使って昇圧を行う機器となる。

AT-SUT1000は、AT-ART1000をはじめとするMCカートリッジの性能を最大限引き出すことを目的に、同社技術を結集して開発された。バランス入出力端子を備え、MCカートリッジのバランス伝送・昇圧に対応することも特徴だ。

同社は2006年に当時のトップエンドとなるMC昇圧トランス「AT5000T」(33万円、関連ニュース)を発売。AT-SUT1000はそれ以来となるハイエンドクラスのMC昇圧トランスとなる。発表会ではAT5000Tも用意され、同システムでの聴き比べも行われた。

AT-SUT1000はAT-ART1000専用というわけではないが、この旗艦MCカートリッジの性能を最大限引き出せるMC昇圧トランスの開発がひとつの目標になったという。

最大の特徴となるのが、「特殊分割巻きトランス」を採用した点だ。このトランスにおいては、特殊構造のボビン、熟練の職人が手巻きで実現する高度な巻き線技術による分割巻き構造を採用。これにより、最適なインダクタンスを確保しながらキャパシタンス(静電容量)成分を最低限にまで抑えて、高域特性を大きく向上させた。

トランスコアには、内鉄型の大型Lコア(L58サイズ)を採用。AT5000TのLコアのサイズがL38であり、それと比べても飛躍的な大型化を行ったことになる。これによりインダクタンスを大きく取ることで低域の減衰を抑えて、低域特性を改善。昇圧特性を最高レベルにまで向上させたという。

このLコアは透磁率の高いパーマロイ材をラミネート(積層)した構造として、漏れ磁束を低減。優れた昇圧性能を実現するという。

トランスのコアにはEIコアやトロイダルコアなど様々な方式があるが、内鉄型のLコアは構造が複雑で製造に手間がかかるものの、他方式に比べて高音質を実現することができると小泉氏は説明していた。

トランスのコイルは、単線ではなく、撚り線によって構成。電流は導体の表面を流れる性質を持つが(特に高周波は導体の外周部を流れるとされる)、撚り線によって表面積を効率良く最大化することで、高域成分の伝導効率をアップすることが可能になる。このコイルは音質を追求して試作を繰り返した結果、1次側と2次側で線径も本数も異なっているとのこと。

このようにして実現した特殊分割巻きトランスによって、非常に広帯域な周波数特性を実現したことも測定結果を示しつつアピール。周波数特性はカートリッジの負荷によって異なるが、AT-ART1000相当の3Ω負荷においては、高域側は100kHzにおいても周波数特性の暴れがほとんどなく、低域側についてもほとんど減衰がないことがグラフで示された。

本機はMCカートリッジのバランス伝送にも対応。RCA入出力端子に加えて、XLR入出力端子も搭載。GND端子も2系統を備えている。

筐体は、8mm厚の鋼鉄材削り出しベース部とアルミフロントパネル、鉄製の筐体の組み合わせで構成。トランス自体は振動吸収性の高い素材を介してベース部に固定されている。この重量級かつ強固な筐体によって外部からの振動を遮断する。

また、トランスは各チャンネルごとパーマロイ製の専用シールドケースに封入されており、鉄製の筐体と合わせて2重シールドになっている。

主なスペックは以下のとおり。周波数特性は10〜200kHz(-3dB〜+1dB@3Ω)、10〜60kHz(-3dB〜+1dB@3Ω)、10〜200kHz(-3dB〜+1dB@10Ω)、10〜40kHz(-3dB〜+1dB@17Ω)。昇圧比は22dB、対応カートリッジは2〜17Ω、推奨負荷インピーダンスは47kΩ。チャンネルバランスは0.5dB以内、チャンネルセパレーションは100dB以上。

外形寸法は92W×196H×150Dmm、質量や約5kg。アース線1.0mが付属する。

対応カートリッジが2〜17Ωという点については、「この範囲ならばオーディオテクニカ製のMCカートリッジは一通り組み合わせられる。測定の都合で2Ωまでの対応としているが、2Ω以下のカートリッジでも周波数特性はフラットなので問題なく利用できる」(小泉氏)とのこと。

また、100dB以上というセパレーションを実現したことで「L/Rのクロストークもほとんどない」とその性能をアピールしていた。

■昇圧トランス&ケーブルを過去モデルと比較試聴

内覧会では、AT5000TとAT-SUT1000の比較試聴、および同時発表されたフォノケーブルAT-TC1000と従来モデルの比較試聴も実施された。

用意されたのは、アナログプレーヤーがテクニクス「SP-1000R」、フォノイコライザーからプリ/パワーアンプまでがアキュフェーズ、スピーカーシステムがソナス・ファベール「OLYMPICA III」というシステムだ。カートリッジはもちろんAT-ART1000が用いられた。試聴は女性ボーカルのポップス、ジャズ、クラシックのレコードで行った。

まずは昇圧トランス、AT5000TとAT-SUT1000の比較試聴。ケーブルには従来モデルのAT6209P/AT6209Rが用いられた。なお、AT5000Tはバランス伝送に対応しないため、同じケーブルでもAT5005はアンバランス伝送、AT-SUT1000はバランス伝送ということになる。

まずAT5000Tで聴くと、AT-ART1000ならではの解像感や空間再現性は十分引き出されているように感じる。ところが昇圧トランスをAT-SUT1000に変えると、解像感の高さにさらなる生々しい質感が加わり、空間も前後方向にまで広がる。フロアタムやグランカッサにおける低域の沈みは大きく増して、特に低域方向の分解能が一段上になったように感じる。ここにはもちろん、バランス伝送の優位性も表れているはずだ。

総じてアナログレコード特有の鮮度感がことさら引き出される印象。楽器ごとの分離がさらに明瞭になり、音色の描き分けも実に鮮やか。床・壁・天井をフルフローティング構造としたASTRO STUDIOならではの音響環境の良さは当然加味しなければいけないのだが、これまで経験した中でも屈指の音楽の実在感と、ストレスレスな空間再現を味わえた。

昇圧トランスをAT-SUT1000のまま、ケーブルを同時発表された7N-Class D.U.C.C.導体採用のAT-TC1000DR/AT-TC1000RRに変えると、ボリュームを上げたのかと疑うほどエネルギー感が増す。情報量もさらに増す印象で、ジャズでは生演奏を聴くようなシンバルの響きやウッドベースのうねり、クラシックではさらに増したスケール感に圧倒された。

AT-ART1000は、カートリッジを長年手がけるオーディオテクニカの集大成として高い評価を得た。記者もミュンヘンでの発表時のデモからそのサウンドに驚かされてきたが、今回のデモンストレーションではじめて、その本領が真に発揮された音を聴いた感がある。